Roncador, Sônia. Clarice, patroa. IMS Clarice Lispector, 2025. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2025/04/01/clarice-patroa/. Acesso em: 17 fevereiro 2026.

O almoço estava bem servido, inteiramente longe da idéia de cozinha: antes da chegada das convidadas, haviam sido retirados todos os andaimes. (LISPECTOR, 1984, p. 283)

I

Em agosto de 1967, Clarice Lispector (1920-1977) aceitaria a proposta do colega e jornalista Alberto Dines, “sabendo-a necessitada de trabalho” (“Clarice jornalista”, p. 8), para escrever crônicas sobre assuntos variados para uma coluna semanal no Jornal do Brasil. 1 O jornalismo já lhe havia servido como meio oportuno (às vezes o único) para a promoção e publicação de parte de sua obra ficcional por quase duas décadas. Além disso, segundo seus biógrafos, a atividade jornalística lhe garantiu apoio financeiro, sobretudo nos anos seguintes ao seu retorno definitivo ao Brasil, após quinze anos no exílio em matrimônio com um diplomata. Contudo, a “carreira paralela” como cronista e a participação no negócio lucrativo das colunas assinadas por celebridades representou uma fonte de stress moral para a autora – ao mesmo tempo preocupada com sua reputação intelectual e com sua forma ou “estilo” de escrever ficção que, a seu ver, o exercício da crônica poderia corromper. Em uma de suas primeiras crônicas para o Jornal do Brasil, “Amor imorredouro” (9 de setembro de 1967), observa-se, sobretudo, o desconforto da autora em “escrever para ganhar dinheiro” (A descoberta do mundo, p. 20), o que comprometeria sua visão diletante da literatura e sobretudo o mito da escritora mulher não profissional, o qual muitas intelectuais de sua geração por uma razão ou outra terminaram por reforçar. Tais fatores, pois, reforçariam uma espécie de “retórica de autodesqualificação” como cronista em várias de suas contribuições ao longo de seus seis anos nesse jornal (1967-73), além da necessidade de separar sua “verdadeira” vocação literária do “circunstancial” ofício de cronista.

Neste texto sobre as ex-empregadas domésticas de Lispector que frequentaram assiduamente as “conversinhas” ou “impressões leves” na sua coluna assinada (seus termos), os conflitos de Lispector como cronista ganhariam uma nuance temática especialmente reveladora de sua posicionalidade enquanto mulher branca de classe média, ao mesmo tempo consciente do papel de sua classe patronal na preservação da cultura de servidão doméstica que tem persistente e profundamente configurado o modus operandi do serviço doméstico remunerado no Brasil. Como argumentam as sociólogas Raka Ray e Seemin Qayum (2009): “[A]queles que vivem numa determinada cultura da servidão a aceitam como a ordem natural das coisas, a maneira de ser do mundo e da casa […] a servidão se normaliza de tal modo que se torna virtualmente impossível imaginar a vida sem ela, e as práticas, pensamentos e sentimentos das práticas se organizam segunda ela” (Cultures of servitude, p. 4). Como demonstro neste texto, Lispector se posiciona criticamente à cultura da servidão estruturante da vida familiar da classe média brasileira; ao mesmo tempo, ela se utiliza dessas narrativas pessoais sobre suas relações intersubjetivas com ex-empregadas domésticas como meio de revelar seu lugar social incômodo por usufruir de privilégios moralmente incompatíveis à posição de intelectual politicamente engajada com a qual ela e muitos escritores de sua geração se identificavam. Em algumas dessas crônicas, como veremos, Lispector tenta compensar tais conflitos associando-se a uma ética do cuidado como forma de relação com suas empregadas. Contudo, esse gesto afetivo jamais se materializa em ações concretas destinadas a melhorar as condições degradantes de suas empregadas, desse modo revelando uma verdade expressa em outras de suas crônicas sobre domésticas: os conflitos podem ser atenuados, mas jamais resolvidos.

II

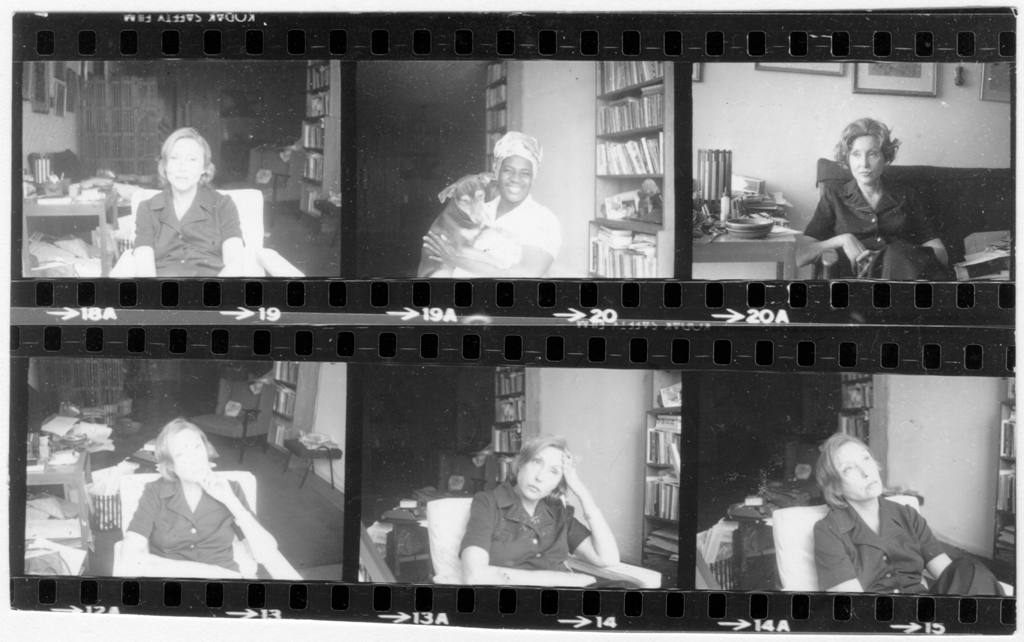

O cronista latino-americano tem sido estudado na sua função mediadora nos processos de formação, problematização e consolidação de práticas e identidades sociais nos espaços urbanos, especialmente a partir de seu interesse em “comenta[r] a forma como vivemos, os costumes e valores morais no contrato social das grandes cidades”. (“Lispector, cronista”, p. 98). Tendo a crônica no Brasil se estabelecido como um “gênero de escritor”, mas sem perder a autoridade epistemológica do jornalismo, o cronista é igualmente reconhecido por “sobressair-[se] no registro do cotidiano em toda a sua urgência, na sensibilidade à fascinante diversidade da vida, na construção de cenas completas em vez de, secamente, recontar as notícias (“Lispector, cronista”, p. 98). No caso particular das crônicas de Lispector, interessa-me em particular a “construção de cenas completas” das relações cotidianas intersociais/raciais no espaço doméstico urbano e burguês. O conjunto de suas crônicas reeditadas na coletânea A descoberta do mundo (1984) revela que, dentre suas experiências da diversidade sociocultural no contexto urbano carioca, as que se registraram com maior frequência em sua coluna semanal foram suas relações com distintas ex-empregadas domésticas (pelo menos dez crônicas da referida coletânea dedicam-se ao tema).

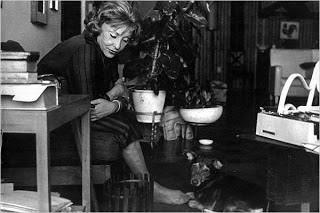

A frequente alusão às empregadas domésticas no ambiente urbano de suas crônicas demonstra o que é uma realidade para várias famílias de classe média no país: incorporada ao ambiente íntimo da casa na condição de um “outro domesticado” (CLIFFORD, 1988), a empregada doméstica constitui a relação mais duradoura, e pessoal, que um membro da classe média se permite estabelecer com a pobreza. O fato de que Lispector se valeu do espaço de sua coluna aos sábados para produzir sua imagem pública como intelectual brasileira perante as tensões e traumas sociais não resolvidos certamente teve um impacto no repertório das personagens domésticas selecionadas para essas crônicas. Num sentido sua coluna assinada lhe serviu para negociar e justificar sua fama de escritora introspectiva e formalmente experimental, num período da história cultural quando escritores se sentiam compelidos a produzir textos com temáticas políticas explícitas _ em decorrência, como sabemos, do regime militar autoritário que se instalou no país por 21 anos. Por outro lado, como procuro demonstrar, a autora enfrentou o desafio evitado por outros escritores de sua geração e classe social: o de exemplificar, através de suas crônicas pessoais sobre ex-empregadas domésticas, as contradições inerentes à sua autopromoção como intelectual socialmente responsável frente a sua posição de autoridade e privilégios sócio raciais.

Em uma crônica de sua coletânea A legião estrangeira (1962), “Literatura e justiça” – uma resposta às acusações recebidas nesses anos pelo descompromisso social e político de sua literatura –, Lispector argumenta que o fato de não “saber como [s]e aproximar de um modo literário […] da ‘coisa social’” não refletia, no seu caso, a falta dos sentimentos “de justiça”, obrigação e responsabilidade social. “Desde que me conheço,” escreve a autora, “o fato social teve em mim importância maior do que qualquer outro: em Recife, os mocambos foram a primeira verdade para mim” (Legião, p.149). Não é novo o argumento de que Lispector, ao contrário de sua própria autodefesa, na verdade soube aproximar-se “literariamente” do fato social, embora esse tema tenha sido mais frequente e relevante em sua obra literária na década de 70. Em outra crônica publicada na sua coluna no Jornal do Brasil, “O que eu queria ter sido” (2 de novembro de 1968), Lispector uma vez mais associaria o impacto do drama social dos pobres às suas incursões infantis pela periferia de Recife, como também desassociaria sua literatura de seu sentimento interno de justiça social. Nessa segunda crônica, porém, ela introduz a figura mediadora de uma empregada doméstica, sem a qual suas idas aos mocambos não se teriam realizado: “Em Recife, eu ia aos domingos visitar a casa de nossa empregada nos mocambos. E o que eu via me fazia como que me prometer que não deixaria aquilo continuar. Eu queria agir” (A descoberta do mundo, p. 217). Como revelam ambas as crônicas, a consciência ética adquirida na infância (o que lhe rendera na família o apelido de “a protetora dos animais”, p. 217) seguiria compelindo-a a uma “ação social” na vida adulta – compulsão esta transformada em um senso de responsabilidade (e, como veremos, obrigação maternal) que sua atividade como escritora, segundo ela, não lhe permitia aliviar: “no entanto, o que terminei sendo, e tão cedo? Terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima. É pouco, é muito pouco” (Descoberta, p. 218). 2

Transitando entre dois mundos socialmente opostos, a doméstica emerge em muitas circunstâncias históricas e subjetivas como uma ameaça à ordem familiar e social da classe patronal. 3 Nas crônicas de Lispector, a doméstica atua como faca de dois gumes: ela é a figura intermediária _ o “outro domesticado” _ que conduz a autora a uma revelação social traumática, embora edificante (função esta que Lispector soube tão bem explorar na figura da empregada Janair, no romance A paixão segundo G. H.). Por outro lado, conquanto ela mesma seja uma mulher de origens social e cultural distintas da autora, a doméstica é também aquela que injeta no mundo doméstico “protegido” o drama da exploração social. Além disso, como argumenta Lucia Villares, a figura da empregada doméstica igualmente força a autora a se confrontar com o problema da diferença e hierarquia raciais; ou seja, “a se colocar numa posição de privilégios em que sua branquidade se torna visível” (“Welcoming”, p. 80).

Em uma das várias crônicas em que Lispector alude às empregadas domésticas,“Dies Irae”(14 deoutubrode 1967), elaescreve:“Eterempregadas, chamemo-las de uma vez de criadas, é uma ofensa à humanidade” (Descoberta, p. 33). O tom “irado” dessa passagem revela a diferença no tratamento dado às domésticas nas colunas “femininas” de sua autoria (1952/1959-61) e aquele predominante alguns anos mais tarde na coluna semanal do Jornal do Brasil. 4 Em ambos os contextos, a autora enfoca as dificuldades inerentes à relação patroa-empregada, ou os desencontros domésticos entre mulheres de duas classes, e geralmente raças distintas, embora apresente razões opostas para tais conflitos: ao contrário de suas colunas para mulheres, nessas crônicas tardias, Lispector associa a dificuldade da relação não aos defeitos de personalidade e serviços da empregada, mas, precisamente, à sua condição servil.

Em outra crônica no Jornal do Brasil, “Por detrás da devoção” (2 de dezembro de 1967), Lispector problematiza a visão idealizada da “devoção”, ou servilismo, como expressão de amor, gratidão e lealdade da classe trabalhadora; pode-se, como ela mesma argumenta, ser devota “odiando”. Na crônica em questão, Lispector se refere especificamente às personagens domésticas da peça As criadas, de Jean Genet, que ela então acabara de assistir. “Fiquei toda alterada”, ressalta a autora, revelando a seus leitores o trauma dessa experiência: “Vi como as empregadas se sentem por dentro, vi como a devoção que às vezes recebemos delas é cheia de um ódio mortal” (Descoberta, p. 54). Segundo Lispector, “a escravidão aos donos é arcaica demais para poder ser vencida” e, por isso, “às vezes o ódio não é declarado, toma exatamente a forma de uma devoção e de uma humildade especiais”. 5 Tal reflexão a faz pensar, por exemplo, no “ódio não declarado” de uma ex-empregada doméstica, a acima referida argentina Maria Del Carmen: “Pseudamente me adorava. Nas piores horas de uma mulher – saindo do banho com uma toalha enrolada na cabeça – ela me dizia: como usted é linda. Bajulava-me demais” (Descoberta, p. 54-5). 6

Contudo, sem diminuir o valor da narrativa do ódio social e as formas censuradas que esse sentimento pode tomar (pseudo adorações, excessivas bajulações), concordo com Marta Peixoto (2002) que a autora “reserva[ria] para a sua ficção – especialmente A paixão segundo G.H. – uma visão mais crítica dessa relação, carregada de emoções negativas” (“Fatos”, p. 111). Talvez por atenção às “convenções” do gênero da crônica (para ela, “impressões leves”, ou narrativas de entretenimento), e sobretudo para se livrar de possíveis constrangimentos que o papel de patroa lhe reservava, Lispector elabora na sua coluna semanal distintas estratégias para “atenuar diferenças e ressaltar semelhanças inesperadas” com suas (ex-)empregadas (“Fatos”, p. 113). Aceitando a sugestão bem-humorada da irmã Tania Kaufmann de que “cada um tem a empregada que merece” (Lispector, Descoberta, p. 51), a autora presenteia os sábados de seus leitores com alguns fatos divertidos sobre sua cozinheira vidente, a ex-empregada “que fazia análise, juro” (Descoberta, p. 55), ou “uma outra, que foi comigo para os Estados Unidos, por lá ficou depois que vim embora, para casar-se com um engenheiro inglês” (Descoberta, p. 55). Além disso, segundo Peixoto (2002), “o retrato lírico e suave” de algumas de suas empregadas – que “aceita diferenças de experiência e valores e perdoa roubos discretos” (“Fatos”, p. 115) – igualmente revela o tratamento predominante da empregada doméstica nas crônicas de Lispector para o Jornal do Brasil: a escritora fala de “culpa, tensões e estranhamento” (“Fatos”, p. 115) derivados de suas inúmeras relações com empregadas, embora procure superá-los por meio do humor ou do lirismo.

Para “atenuar” as diferenças sociais trazidas para o seu mundo doméstico por uma “criada”, ela tende a ressaltar certas excentricidades da personalidade de suas empregadas que desviam o foco da relação de exploração para áreas menos constrangedoras desse entrosamento intersocial/racial diário. Contudo, se por um lado ela liberta suas empregadas de certos estereótipos negativos (alguns deles utilizados em suas colunas para mulheres), por outro, ela termina por fixá-las numa nova taxionomia de personalidades e manias. Tipos como a cozinheira cômica, empregadas com vocação artística e um senso agudo de psicologia humana, ou mesmo as “inconscientes” (por surtos psicóticos ou breves “ausências mentais”) terminam por se integrar mais ao universo ficcional de suas personagens que ao constrangedor espaço doméstico das diferenças sociais. O investimento de Lispector para “atenuar” tais diferenças e “ressaltar semelhanças inesperadas”, porém, nem sempre lhe parece um projeto possível de se realizar. Em uma passagem de seu manuscrito “Objeto gritante”, Lispector, por exemplo, antecipa o susto de incompreensão que sua empregada “sertaneja”, Severina, sentiria quando pela primeira vez diante do mar: “É capaz de sentir-se mal. Porque o mar não é compreensível. É sentido e é visto. Estou me pondo na pele desta empregada que se chama Severina. E eu sendo ela fico toda assustada. Devo ter visto uma primeira vez o mar. Só que não me lembro…” (“Objeto gritante”, p. 71). 7 Como se sabe, o mar constitui um importante motivo na obra de Lispector; na sua escrita, um simples ato de entrar no mar pode converter-se em ritual solene. Dentre outros fatores, o mar exerceu um verdadeiro fascínio na autora por estimular suas reflexões sobre as possibilidades de expansão máxima de si mesma e de verdadeiros contatos com existências não humanas. Na passagem acima citada, Lispector projeta no encontro inédito de sua empregada com o mar uma reação semelhante a de suas personagens literárias, e a dela própria, para em seguida desistir dessa projeção: “Mandarei embora Severina: ela é oca demais. Não tive coragem de ir levá-la a ver o mar: temia sentir por ela o que ela não sentisse. É nordestina e é oca de tanto sofrimento”. (“Objeto gritante”, p. 74).

É, portanto, dos relatos sobre as empregadas “surpreendentemente” talentosas, perceptivas e sagazes que a autora cria o panorama típico das domésticas que frequentam as suas crônicas. Por um lado, Lispector ressalta o sentido e efeito poéticos de frases ditas pelas domésticas em suas interações diárias, como é o caso, por exemplo, de sua empregada Rosa, em “A italiana” (4 de abril de 1970; anteriormente publicada em A legião estrangeira como “Uma italiana na Suiça”): “não sei mesmo porque gosto mais do outono do que das outras estações, acho que é porque no outono as coisas morrem tão facilmente […]. Também diz: ‘A senhora alguma vez já chorou como uma boba e sem saber por quê? Pois eu já!’ – e cai na gargalhada” (Descoberta, p. 432). 8 Em “Conversa puxa conversa à toa” (16 de maio de 1970), Lispector, ademais, surpreende sua cozinheira “cantando uma melodia linda, sem palavras, uma espécie de cantilena extremamente harmoniosa. Perguntei-lhe de quem era a canção. Respondeu: é bobagem minha mesmo”. (Descoberta, p. 444). Contudo, tal qual sucede com outros projetos de valorização estética da expressão popular, nessas crônicas, Lispector tem que se servir de sua autoridade artística para agregar às palavras “poéticas”, ou melodias “harmoniosas” de suas empregadas, um valor simbólico alheio à intenção das mesmas. Como ela mesma admite, com respeito a tal cozinheira cuja “boca sabe cantar”, “ela [a empregada] não sabia que era criativa” (Descoberta, p. 444).

Em uma de suas crônicas mais interessantes sobre o tema das domésticas, “O lanche” (7 de março de 1970; publicada em A legião estrangeira com o título “O chá”), Lispector igualmente ressalta o impacto poético (embora involuntário) de várias frases soltas, por ela atribuídas às empregadas que tivera ao longo da vida. Nessa crônica, a autora imagina-se anfitriã de um chá oferecido “a todas as empregadas que já tive na vida” – “quase um chá de senhoras, só que nesse não se falaria de criadas” (Descoberta, p. 423). À parte o tom irônico da comparação, a narração desse imaginado encontro social não se propõe a retratar realisticamente esse “quase chá de senhoras”. Em primeiro lugar, o cenário imaginado para o chá/lanche seria a Rua do Lavradio, por onde mais tarde transitaria sua personagem Macabéa, de A hora da estrela (1977). Além disso, ela mistura elementos de um cenário urbano periférico (zona portuária carioca) com “um certo clima de teatro do absurdo” (Arêas, “Peças”, p. 563): à princípio “sentadas, de mãos cruzadas no colo […] e mudas” (Descoberta, p. 423), as domésticas, “rediviva[s], morta- viva[s]” passam a “recitar” frases, outrora ditas de um modo espontâneo e que, pelo efeito de humor, beleza, banalidade, revelação ou mesmo desconforto ficaram retidas na memória da autora: “Mudas – até o momento em que cada uma abrisse a boca e, rediviva, morta-viva, recitasse o que eu me lembro” (Descoberta, p. 423).

Lispector, por exemplo, volta a “se lembrar” do que lhe dissera a acima mencionada empregada italiana, Rosa, ao ouvir o comentário de um estranho na rua sobre a queda simultânea das últimas folhas de outono e a primeira neve: “‘É a chuva de ouro e de prata.’ Fingi que não ouvi porque se não tomo cuidado os homens fazem de mim o que querem” (Descoberta, p. 424). Às vezes, porém, confessa que uma única frase banal, como “Gosto de filme de caçada”, “foi tudo o que me ficou de uma pessoa inteira” (Descoberta, p. 424). É provável, por outro lado, que do convívio cotidiano com suas empregadas domésticas, a autora tenha aprendido que na banalidade de certas frases encontram-se duras verdades, tais como “Quando eu morrer, umas pessoas vão ter saudade de mim. Mas só isso” (Descoberta, p. 424). Observa-se em uma outra frase “recitada” por uma de suas ex-domésticas a revelação de que o amor maternal pode-se manifestar em forma de um desejo violento, nem sempre reprimido (tema de seu famoso conto “A legião estrangeira”): “Era um miúdo tão bonito que até me vinha a vontade de fazer-lhe mal” (Descoberta, p. 424). Mas é da frase recitada pela “mais antiga de todas” que Lispector parece tirar a lição mais profunda – transformada em perdão – dessa “crueldade de amor”, ou “ternura amarga”, para ela um produto da humilhante condição servil da empregada doméstica:

Lá vem a lordeza – levanta-se a mais antiga de todas, aquela que só conseguia dar ternura amarga e nos ensinou tão cedo a perdoar crueldade de amor. – A lordeza dormiu bem? A lordeza é de luxo. É cheia de vontades, ela quer isso, ela não quer aquilo. A lordeza é branca. (Descoberta, p.424)

O efeito estético de um “certo clima de teatro do absurdo”, assim como a ênfase na performance da recitação das frases, demonstram que, se por um lado a autora se propõe a “dar voz” às empregadas por meio da citação de frases como as acima citadas, por outro, introduz tais frases de forma descontextualizada – o que intensifica sua força poética, mas dilui sua função prática e, em alguns casos, política. Além disso, limitada pela memória, Lispector recupera de seu convívio com várias domésticas somente aquelas frases que lograriam diminuir a incômoda e culposa distância social. Num sentido, ela “ressuscita” por meio desse curioso chá de criadas fantasmais os fragmentos (verbais) desse convívio que constituem o quadro geral das domésticas que a autora haveria gostado de ter, e de “merecer”. A singularidade das empregadas domésticas de Lispector não passou desapercebida do escritor Paulo Mendes Campos, em cuja crônica “Minhas empregadas”, comenta, com certo ciúme, sobre as “sutilezas” (p. 186) ou “certas finuras de reações psicológicas” das domésticas da amiga, quando ele, ao contrário, via-se “bastante fatalizado a ter empregadas um pouco, como se diz, sôbre a débil mental” (Campos, “Minhas empregadas”, p. 185). Segundo Campos, “a falar frequentemente coisas que lembram as personagens”, muitas domésticas de Lispector terminam por “imita[r]-lhe a arte” (“Minhas empregadas”, p. 185). O último parágrafo de “O lanche”, na verdade um longo collage de partes das frases recitadas nesse pseudo “chá de senhoras”, pode-se aplicar ao comentário de Campos: por um lado, Lispector ressalta, por meio da fala de suas domésticas, certos aspectos invisíveis de suas “condições psicológicas”; por outro, ela manipula a fala da doméstica (por seleção, composição, cortes, descontextualização) de forma a enfatizar muito mais suas próprias preferências estéticas e temáticas do que as possíveis tensões que essa fala certamente geraria em seu contexto real:

– Comida é questão de sal. Comida é questão de sal. Comida é questão de sal. Lá vem a lordeza: te desejo que obtenhas o que ninguém pode te dar, só isso quando eu morrer. Foi então que o homem disse que a chuva era de ouro, o que ninguém pode te dar. A menos que não tenhas medo de ficar toda de pé no escuro, banhada de ouro, mas só na escuridão. A lordeza é de luxo pobre: folhas ou a primeira neve. Ter o sal do que se come, não fazer mal ao que é bonito, não rir na hora de pedir e nunca fingir que não se ouviu quando alguém disser: esta, mulher, é a chuva de ouro e de prata. Sim. (Descoberta, p. 424)

Em suas crônicas semanais sobre as empregadas domésticas, Lispector, pois, reconhece as tensões desse convívio doméstico intersocial/ racial, embora tomada de constrangimento e culpa, ela tente dissolver tais tensões por meio da narração de situações bem humoradas. Além disso, a autora valoriza os potenciais perceptivo e criativo das domésticas como meio de desviar para os aspectos dessa relação diária que pudessem aliviar a constrangedora desigualdade social, e condição servil das mesmas. Contudo, ela às vezes se ressente de não poder realizar esse gesto “redentor”, como é o caso da acima mencionada doméstica Severina, a nordestina “oca”, a qual, talvez por reforçar (em vez de diminuir) sua culpa, ela termine por demitir: “Quero empregada toda viva embora me dê mais trabalho”, justifica a autora. “Não posso ter coisa morta em casa” (“Objeto gritante”, p. 75).

III

Várias crônicas de Lispector revelam, porém, que “empregada toda viva” pode ser igualmente problemático, não somente por lhe “dar mais trabalho”, mas também por desrespeitar os protocolos de comportamento servil e as fronteiras sociais que a autora, embora culpada, não se interessa em romper. Por exemplo, na crônica “A mineira calada” (25 de novembro de 1967), a empregada Aninha parece superar-se de seu estado “oco”, semimorto, por meio de uma inusitada interpelação à autora/patroa; nesse caso, um pedido a Lispector para que esta lhe emprestasse um de seus livros. A sequência de sustos, hesitações, fingimentos e, finalmente, recusas por parte da autora revela que a mesma tampouco deseja substituir uma relação de exploração social (não obstante o constrangimento que esta lhe impingia) por um contrato social menos “hierárquico” entre autor e leitor: “Já que eu não queria lhe dar livro meu para ler, pois não desejava atmosfera de literatura em casa, fingi que esqueci” (Descoberta, p. 53).

No início da crônica, patroa e empregada executam silenciosamente as atividades domésticas que a um só tempo as definem na organização hierárquica do serviço doméstico e as separam física e socialmente: “Um dia de manhã estava [a empregada] arrumando um canto da sala, e eu bordando no outro canto”. (Descoberta, p. 51). O pedido acima referido da empregada, embora feito em voz “abafada”, vem, contudo, perturbar não somente o confortável silêncio daquela manhã, como também trazer à tona a tão constrangedora diferença social: “Fiquei atrapalhada”, revela a autora. “Fui franca: disse-lhe que ela não ia gostar de meus livros porque eles eram um pouco complicados” (Descoberta, p. 51). O uso do humor ao final da crônica revela, repito, que o reconhecimento da autora das tensões e desencontros inerentes ao seu dia-a-dia com as domésticas não se realiza sem que ela, ao mesmo tempo, tente atenuar (mas sem resolver) tais tensões: “Foi então que, continuando a arrumar, e com voz ainda mais abafada, respondeu: ‘Gosto de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar” (Descoberta, p. 51). Lispector reservaria a narração da continuação desse breve interlúdio com sua empregada Aninha para a já citada crônica “Por detrás da devoção”, publicada no sábado seguinte à “A mineira calada”. Para compensar a recusa em atender o pedido de sua empregada, “pois não desejava atmosfera de literatura em casa”, a cronista, “em troca, de[u]-lhe de presente um livro policial que [ela] havia traduzido” (Descoberta, p. 53). Porém, a despeito dos preconceitos da autora, a crônica revela que as preferências literárias da empregada Aninha não pareciam incluir um tipo de literatura que Lispector julgava mais acessível: ‘Acabei de ler’, diz Aninha, referindo-se ao livro policial traduzido por Lispector. ‘Gostei, mas achei um pouco pueril. Eu gostava era de ler um livro seu’. É renitente a mineira. E usou mesmo a palavra ‘pueril’ (Descoberta, p. 53). É possível, sem dúvida, relacionar essas passagens sobre os gostos literários de Aninha às críticas negativas que Lispector recebeu sobre o hermetismo de sua literatura; em outras palavras, a autora pode haver-se valido das respostas, inventadas ou não, de uma doméstica para revidar com ironia a opinião então corrente entre leitores e alguns críticos de que seus livros eram excessivamente obscuros e antipopulares. Contudo, sua recusa em compartilhar sua produção literária com uma doméstica revela, por outro lado, que a autora, embora ressentida dos ataques críticos, tampouco parecia interessada em se promover como escritora lida e apreciada por membros de distintas classes sociais. 9

A empregada Aninha seria tema de mais duas crônicas para sua coluna no Jornal do Brasil: “Das doçuras de Deus” e “De outras doçuras de Deus” (16 de dezembro de 1967). Mas, ao contrário das crônicas anteriores sobre essa “mineira calada” que gostava de ler textos complicados, aqui o humor e a ironia são substituídos pelo lirismo. Lispector elegeria o mesmo tom lírico para uma outra crônica sobre (ex-) empregadas domésticas, “Como uma corça” (27 de janeiro de 1968). Em ambas as crônicas, a mudança ou substituição de tom constitui, a meu ver, a materialização de um sentimento maternal, o qual a autora reservaria somente para poucas domésticas, em particular às que se associam ao tipo “inconsciente” acima mencionado. Em “Como uma corça”, a “inconsciência” da empregada em questão, de nome Eremita, associa-se aos seus momentos de “repouso” ou “ausência” mental: “porque tinha ausências”, explica a cronista, “o rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas. Uma tristeza mais antiga que o seu espírito. Os olhos paravam vazios; diria mesmo um pouco ásperos. A pessoa que estivesse ao seu lado sofria e nada podia fazer. Só esperar” (Descoberta, p. 85). Em “Das doçuras de Deus”, como demonstro abaixo, a “ausência mental” da empregada Aninha adquire um aspecto patológico, embora ao mesmo tempo “doce” e “áspero”.

É válido, por um lado, associar o interesse especial de Lispector por suas domésticas “inconscientes” à sua longa trajetória de exploração e valorização de modos de experiências irracionais, ou nos termos da narradora de Água viva, o que se experimenta quando corajosamente se liberta dos limites impostos pelo “raciocínio” para adquirir, “atrás do pensamento”, a visão paradoxal do informe: “mas agora quero o plasma – quero alimentar-me diretamente da placenta” (Lispector, Água viva, p. 9). No contexto de suas crônicas sobre empregadas domésticas, por outro lado, essa experiência inspira um interesse particular por se apresentar como possibilidade de redenção da condição servil desse grupo social. Talvez seja essa a razão pela qual, ao contrário das expectativas de sua classe patronal, a cronista, em “Como uma corça”, mostra-se mais interessada no quase-nada produtivo das “ausências”, ou “repousos” da empregada Eremita do que em seus serviços. Além disso, mesmo quando reintegrada à ordem dos afazeres domésticos capitalizados (“lavar a roupa”, “enxugar o chão”, “estender lençóis”), Eremita mantém-se acima de sua condição de criada, posto que tais tarefas convertem- se nesse texto em simulacro de um ritual primitivo de adoração “a outros deuses”. Em confluência a outras crônicas, Lispector descreve os momentos ausentes de Eremita, rebatizada de “a infante misteriosa”, como perigosa descida de si para si mesma, ou melhor, para a “profundeza” e “escuridão” (Descoberta, p. 85) de si mesma (“Sim, havia profundeza nela”).

Na crônica “Estado de graça – trecho” (6 de abril de 1968), essa descida constitui uma “abertura para o paraíso” (Descoberta, p. 121); aqui, ela é um “atalho para a floresta” (Descoberta, p. 85). Segundo a cronista, regressada da “floresta”, Eremita punha-se a executar subversivamente suas obrigações, pois que ao aparentar (simular?) obediência à patroa, na verdade “servi[a] muito mais remotamente, e a outros deuses”: “Pois se alguém prestasse atenção veria que ela lavava roupa – ao sol; que enxugava o chão – molhado pela chuva; que estendia lençóis – ao vento” (Descoberta, p. 86). “Como uma corça” é, nesse sentido, uma de suas representações mais transgressoras da ordem social, onde se instala a relação hierárquica patroa-empregada; ao mesmo tempo, ironicamente, esse texto constitui um dos tipos mais confortáveis de empregada doméstica em suas crônicas, onde até mesmo os signos sociais associados a Eremita – a “fome”, “má-criação de empregada mesmo”, “medo” e “roubos” – são naturalizados, ou desprovidos de um sentido político- ideológico, para servirem à imagem misteriosa e insubjugável da moça: “Pois não havia no seu espírito nenhum endurecimento, nenhuma lei perceptível. ‘Eu tive medo’, dizia com naturalidade. ‘Me deu fome!’ dizia, e era sempre incontestável o que dizia, não se sabe por quê”. (Descoberta, p. 84).

É somente na crônica “Das doçuras de Deus” que Lispector, ao contrário, revela as frustrações, e falhas, implicadas na tentativa de compor uma imagem empoderada, e redimida de culpa, de suas empregadas. Ao início de “Das doçuras de Deus”, Lispector se dirige aos seus leitores, em tom quase acusatório, para apontar-lhes a indiferença, e esquecimento, à sua empregada Aninha, a despeito de que apenas duas semanas haviam-se passado desde a publicação de “Por detrás da devoção”: “Vocês já se esqueceram de minha empregada Aninha, a mineira calada, a que queria ler um livro meu mesmo que fosse complicado porque não gostava de ‘água com açúcar’” (Descoberta, p. 60). Chama-me a atenção a ambivalência dessa passagem de Lispector, que denuncia o esquecimento de seus leitores (reflexo, por certo, de uma cultura dominante de indiferença às domésticas), reconhecendo-lhes, por outro lado, a admiração e fidelidade enquanto leitores constantes de suas crônicas; tal passagem revela que Lispector, já passados alguns meses desde sua primeira crônica no Jornal do Brasil, pressupunha haver conquistado um público de leitores fiéis, que acompanhava regularmente os textos de sua coluna aos sábados. Ao mesmo tempo, causava-lhe certo constrangimento beneficiar- se de um sistema social em que escritores recebiam o carinho e a lealdade, de um público, que por sua vez era incapaz de tratar da mesma maneira as suas empregadas. Além disso, a autora denuncia o esquecimento dos leitores, que contrasta com suas qualidades de patroa afetuosa e o lirismo dominante nesse texto: “O que eu não disse talvez foi que, para ela existir como pessoa, dependia muito de se gostar dela. Vocês a esqueceram. Eu nunca a esquecerei” (Descoberta, p. 60).

A cronista “nunca se esqueceria” de uma manhã em que Aninha retornara à casa, de uma suposta ida ao mercado, com o dinheiro ainda amassado em uma das mãos, e na outra o saco de compras cheio de tampinhas de garrafa e pedaços de papel sujo, para “enfeitar [s]eu quarto”. Examinada por um médico residente do Instituto Pinel, a moça foi prontamente diagnosticada como vítima de um surto psiquiátrico e levada para internação, não sem a intervenção de algumas amizades influentes da autora. A maneira singular como a patologia de Aninha é descrita revela que, não obstante o afeto e carinho da patroa, fora preciso que a empregada enlouquecesse para efetivamente “poder existir como pessoa”. Em primeiro lugar, Aninha (que a autora sem saber o motivo insistia em chamá-la “Aparecida”) “estava um pouco mais ‘aparecida’, como se tivesse dado um passo à frente” (Descoberta, p. 60). Além disso, ela adquirira uma “expressão pueril e límpida”: “doçura maior nunca vi”, reforça a autora (Descoberta, p. 61). O breve diálogo entre Lispector e o médico psiquiatra, “quem vim a saber ser o acadêmico Artur” (Descoberta, p. 62), no entanto, sequestra a autora de seu mundo de “expressões pueris” e “doçuras” para a realidade social daquela que somente para ela “estava um pouco mais aparecida”: Aninha, na verdade, não passava para os demais de uma criada. Ao inteirar-se da identidade da autora, o psiquiatra residente – ele mesmo um leitor de Lispector – estava “mais emocionado comigo do que com Aninha” (Descoberta, p. 62). Repete-se, portanto, agora no nível da história, a mesma sensação de desconforto que às vezes a admiração (neste caso, de seus leitores) pode causar, sobretudo quando esta se apoia na injusta hierarquia social: “E ele acrescentou simpático, efusivo, mais emocionado comigo do que com Aninha: ‘Pois tenho muito prazer em conhecê-la pessoalmente.’ E eu, boba e mecanicamente: ‘Também tenho’” (Descoberta, p. 62). Por outro lado, como argumenta Debra Castillo (2007), evidencia-se nessa troca desequilibrada de efusões e simpatias (por parte do médico) e respostas mecânicas e abaladas (de Lispector) a própria posição social instável da autora, condicionada pelos “pressupostos de classe e sexo” (Castillo, “Lispector, cronista”, p. 105). De fato, a pergunta “A senhora é escritora?” – primeiramente feita pela empregada Aninha e, em seguida, pelo médico residente – gera duas respostas distintas, dependendo da posição social ocupada por Lispector: “autoritária no primeiro caso, confusa e subordinada no segundo” (“Lispector, cronista”, p. 105).

Além de lhe dar a “expressão pueril e límpida” de uma pessoa, ainda nos termos de Lispector, “brandamente desperta” (Descoberta, p. 62), a “doçura doida” de Aninha era, por assim dizer, contagiante: “Também eu sentia uma doçura em mim, que não sei explicar. Sei, sim. Era de tanto amor por Aninha” (Descoberta, p. 61); ou ainda: “A casa estava toda impregnada de uma doçura doida como só a desaparecida podia deixar” (Descoberta, p. 62). Mas essa não é a primeira vez em suas crônicas que a autora ressalta o componente “contagiante” da “doçura”: “A doçura contagia: também me aquieto”, escreve Lispector em “Corças negras” (5 de abril de 1969; publicada em A legião estrangeira como “África”) quando “cercada de pretas moças e esgalhadas” (Descoberta, p. 271), em sua breve passagem pela Libéria. Nessa crônica, Lispector descreve uma série de tentativas frustradas de comunicação com os moradores das “vilas de Tallah, Kebbe e Sasstown, dentro da Libéria” (Descoberta, p. 270), onde um sinal de adeus (“já que eles gostam tanto de dar adeus”) pode ser respondido com “gestos obscenos” (Descoberta, p. 270), uma frase longuíssima em que “não reconheço um só r ou s, apenas variações na escala do l” (Descoberta, p. 271) é resumida pelo intérprete com um brevíssimo “She likes you”, e onde até mesmo o inglês mal assimilado pelos nativos soava como “um dialeto local” (Descoberta, p. 270). Pois, para contrastar com esses lapsos de linguagem e gestos, ou precisamente no momento em que a autora, “sem jeito”, tenta mostrar o uso de seu lenço de cabeça a um grupo indiferente de pretas moças, ela se contagia da “doçura”, cuja única manifestação concreta consistia, assim como no caso da empregada “doida e mansa”, em certa expressão no rosto: “Nos rostos opacos as listas pintadas me olham. A doçura contagia…” (Descoberta, p. 270). O estado de doçura é tão misterioso, quanto frequente nas crônicas e ficção de Lispector. Não se está aqui, obviamente, diante da “doçura” subalterna idealizada pela classe patronal (sinônimo de devoção absoluta, como é o caso do mito da mãe-preta), embora ela esteja geralmente associada na obra de Lispector aos que estão em posição de subalternidade (os animais, em “Estado de graça – trecho”; uma camponesa, em “Alegria mansa – trecho”; os bobos, em “Das vantagens de ser bobo”). A doçura, nesse caso, é o estado crucial (utópico?) para o contato, literalmente o tato, entre mulheres de condições socioculturais distintas, pois que prescinde do desejo da “compreensão” e da linguagem: “Uma delas então se adianta no seu pé leve, e como se cumprisse um ritual – eles se dão inteiramente à forma-pega nos meus cabelos, alisa- os, experimenta-os, concentrada. Todas assistem. Não me mexo, para não assustá-las”. (Descoberta, p. 271).

Na crônica “Das doçuras de Deus”, Lispector igualmente narra seu “ritual” de contato com uma doméstica: aqui fora preciso que a empregada “aparecesse” em sua mansa loucura, ou contagiante doçura e, não mais, através da perturbadora vontade de ler os livros da patroa. Contudo, para tal estado de “doçura”, ou de “tanto amor”, as reações de Lispector que seguem a partida de sua empregada Aninha são um tanto quanto “ásperas”: “ela não gostava de ‘água com açúcar’ e nem o era”, escreve a autora, dando-se finalmente conta de um sentido, ou efeito, menos irônico para tal expressão- cliché. “O mundo não é. Fiquei sabendo de novo na noite em que asperamente fumei. Ah! Com que aspereza fumei. A cólera às vezes me tomava, ou então o espanto, ou a resignação” (Descoberta, p. 62). Segundo Castillo, tais reações resultam da experiência de autoconsciência, ou revelação, na qual a empregada Aninha “serve de espelho para Lispector, expondo a feiura de seu preconceito social” (“Lispector, cronista”, p. 104). A meu ver, no entanto, em vez de uma atenção narcisística voltada a si mesma, onde o outro atua somente como “espelho”, tais reações “ásperas” revelam, ao contrário, um “conflitivo senso de obrigação maternal” (“Fatos”, p. 109), mais consistente com outras crônicas sociais da autora. De um modo geral, seus encontros com a realidade precária de sujeitos que circulam nos espaços imediatos de suas crônicas são narrados como experiências traumáticas de uma retomada de consciência das feridas sociais não resolvidas: “o mundo não é [‘água com açúcar’]. Fiquei de novo sabendo…”. (Descoberta, p. 62).

Por outro lado, não importa quão traumática seja essa visão da precariedade, Lispector igualmente sente/expressa uma compulsão à “ação social”, que em alguns textos ela define como uma incumbência a “tomar conta do mundo”. Na crônica “Eu tomo conta do mundo” (4 de março de 1970), ela escreve:

Antes de dormir, tomo conta do mundo em forma de sonho e vejo se o céu da noite está estrelado e azul-marinho, porque em certas noites em vez de negro o céu parece azul-marinho intenso. Tomo conta do menino que tem uns nove anos de idade e que está vestido de trapos e magérrimo. Terá tuberculose, se é que já não a tem […] Se tomar conta do mundo dá trabalho? Sim. Por exemplo: obriga-me a me lembrar do rosto terrivelmente inexpressivo da mulher que vi na rua. Com os olhos tomo conta dos favelados encosta acima. Hão de perguntar-me por que tomo conta do mundo. É que nasci incumbida. E sou responsável por tudo o que existe. (Descoberta, p. 421).

Se “tomar conta de” significa “encarregar-se de” ou “responsabilizar- se por” algo ou alguém, essa expressão pode igualmente ser lida como “cuidar de” e “proteger” o outro cuja capacidade de agência é percebida como nula ou precária. Lispector sente-se então interpelada a responder maternalmente à visão do menino mal nutrido e tubérculo, ou à difícil lembrança de um rosto anônimo e “terrivelmente inexpressivo” de mulher. Em outras palavras, ela adota um modo de “pensar maternal” (nos termos de Sara Ruddick) 10, quando fala desses sujeitos precários anônimos e “dos favelados encosta acima”, para justificar sua tarefa contínua e exaustiva de “tomar conta do mundo” e de sentir-se “responsável por tudo o que existe”. Deixo fora da discussão a impossibilidade de tamanha incumbência e, certamente, as implicações maternalistas de seu papel de “protetora dos pobres e animais”, para ressaltar o fato de que semelhante atitude nos remete à forma sui generis de engajamento social baseado em uma “ética do cuidado”. 11 Por outro lado, como argumenta Marta Peixoto (2002), a compulsão maternal em Lispector a “tomar conta do mundo” “resulta ser não mais que uma observação cuidadosa das superfícies visíveis do mundo e, assim, ela constitui [um ato] completamente autocentrado, sem afetar, para o bem ou para o mal, os objetos do cuidado, incluindo os despossuídos” (“Fatos”, p. 109). Na crônica em questão, Lispector tenta dar à empregada Aninha um lugar melhor no mundo, onde mesmo sua “feiura” (“Esqueci de dizer que Aninha era muito feia”, p. 60), ou sua “falta de gosto” em se vestir, “era mais uma doçura sua” (Descoberta, p. 62). Porém, sua “ação” maternal limita-se a registrar as doçuras de Aninha, mesmo assim para um público que, ela bem o sabia, iria esquecê-la em pouco tempo: “quem a quereria, por Deus? A resposta é: por Deus (Descoberta, p. 62).

IV

Atuando nas crônicas de Lispector como mediadora entre dois mundos socialmente opostos e, por outro lado, como signo de alteridade sócio racial no universo familiar da cronista, a doméstica age, portanto, sobre a auto constituição do sujeito ético de maneira ambivalente: ela é o pretexto para as incursões, traumáticas mas moralmente edificantes, da cronista pelas zonas urbanas periféricas, embora igualmente atue nessas crônicas como fonte de culpa e constrangimento. Lispector reconhece seus conflitos e as tensões inerentes à relação patroa-empregada, mas não se dispõe a responder à demanda que a colocação desses conflitos produz. Daí, talvez, porque tais conflitos e tensões se manifestam como um estado de atenção (versus “ação social”). Por outro lado, não obstante suas oscilações entre “ver” e “não ver” (“Fatos”, p. 119) os conflitos gerados por essa relação afetivo-trabalhista de exploração social, a cronista propõe algo original na história da literatura brasileira. Em primeiro lugar, ela introduz o trauma e a culpa de classe, deflagrados pelo encontro com a pobreza. Como argumenta Jean Franco (2002), “embora aparentemente motivada pelo desejo modernista de representar e controlar [campos culturais de alto risco], os encontros de Lispector com a classe baixa é invariavelmente devastador” (Franco, “Seduction of margins”, p. 204). Além disso, dos desencontros sociais no seu universo familiar doméstico, Lispector extrai um aspecto – o olhar imaginário da doméstica sobre a patroa, ou o seu “ressentimento censurado, – que por motivos óbvios desafia a apropriação mitificada da doméstica como símbolo de confraternização inter-racial (a mãe preta, a mulata sedutora).

Tais reflexões se desdobram em sua narrativa dos anos 70 em uma série de questionamentos do poder do intelectual, e da literatura, de intervenção no estado de coisas no mundo. Por certo, suas indagações de algum modo se integram à “cultura da derrota” (FRANCO, 2003), característica da literatura brasileira pós-utópica, ou pós-revolucionária desses anos; nos termos de Renato Franco, uma literatura forçada a “narrar os impasses do escritor que não sabia decidir se era mais necessário escrever ou fazer política, constituindo assim um tipo de romance desiludido tanto com as possibilidades de transformação revolucionária da sociedade como com sua própria condição” (“Literatura e catástrofe”, p. 358). A seu próprio modo, Lispector chegaria nesses anos a semelhantes impasses. Por exemplo, em A hora da estrela (1977), o narrador se dispõe “a contar as fracas aventuras” (p.15) da nordestina “retirante” Macabéa, embora não espere superar, por meio da mediação literária, a distância social entre si e sua personagem: “[e] ste livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta” (p.17).

Os vários testemunhos de empregadas domésticas, que emergem a partir dos anos 80 no Brasil, são um sinal de que, por um motivo ou outro, o “silêncio” ou a “pergunta” não atendiam às novas pressões políticas impostas pela emergência dos movimentos sociais populares. O “silêncio” não servia tampouco como resposta para as autoras domésticas emergentes que viam suas práticas culturais como um exercício inédito de cidadania. Portanto, não obstante o enfretamento das contradições entre sua posicionalidade como patroa e sua oposição à cultura da servidão doméstica, Lispector de modo geral se aproxima a outros escritores canônicos brasileiros. Suas crônicas sobre domésticas parecem estar mais a serviço da construção de sua imagem pública do que da luta interpretativa para revisar os estereótipos que produziram/produzem estigma e injustiça contra as trabalhadoras domésticas na sociedade brasileira moderna.

- Este ensaio foi escrito originalmente para o livro O cuidado em cena: Desafios políticos, teóricos e práticos, de 2018, editado pela UDESC, de Florianópolis. Agradecemos a Marlene Tamanini e Francisco Gabriel Heidemann a liberação dos direitos de publicação[↩]

- Vale ressaltar o fato de que seu senso de responsabilidade social e a atitude condescendente de “protetora dos animais” termina por reforçar certa ideologia maternalista, que, segundo Judith Rollins, tende a definir as relações entre patroas e suas empregadas domésticas.[↩]

- A empregada doméstica como signo de mediação entre mundos opostos (casa/rua; sala de visita/fundos da casa; etc.) aparece frequentemente na literatura, sobretudo nas memórias de infância. Consultar o estudo de Leonore Davidoff sobre a doméstica nas memórias infantis do período britânico vitoriano “Class and Gender in Victorian England” (In: Worlds Between: Historical Perspectives on Gender and Class. Cambridge: Polity Press, 1995); consultar também a análise sobre a doméstica na configuração do desejo do infante Walter Benjamin em Peter Stallybrass & Allon White, “Below Stairs: the Maid and the Family Romance” (In: The Politics and Poetics of Transgression. Ithaca: Cornell University Press, 1986). Em Lispector, um dos exemplos mais interessantes da doméstica na sua função de mediadora entre o universo burguês e o da miséria aparece em uma passagem, ainda inédita, de seu manuscrito “Objeto gritante” (sobre a passagem em questão, ver meu ensaio “Nunca fomos tão engajadas: Style and Political Engagement in Contemporary Brazilian Women’s Fiction”. In: Anne J. Cruz et al. (ed.). Disciplines on the Line: Feminist Research on Spanish, Latin American, and U.S. Latina Women. Newark, DE: Juan de la Cuesta Press, 2003).[↩]

- Sua produção pouco conhecida como colunista de assuntos “para mulheres” em alguns jornais cariocas foi parcialmente publicada após o exaustivo trabalho de Aparecida Maria Nunes, que selecionou e editou suas crônicas femininas em três coletâneas: Correio feminino (2006), Só para mulheres: conselhos, receitas e segredos (2002), e Clarice na cabeceira: jornalismo (2012), todas pulicadas pela Rocco editora.[↩]

- Sua referência à escravidão doméstica constitui uma das raras passagens em suas crônicas em que raça é tratada como fator relevante na estruturação das relações entre patroas e empregadas.[↩]

- Como revela Vilma Arêas, em “Peças avulsas”, a visão do “ódio censurado” da empregada doméstica aparece em sua literatura a partir da leitura pessoal de um artigo de jornal, “Un ‘prolétariat’ en Tablier Blanc”, assinado por Elvire de Brissac, e publicado no Le Monde no dia 14 de março de 1963. Segundo a matéria em questão, as “condições psicológicas” desse grupo social, ou os sentimentos que constituem sua relação com os patrões, são precisamente o ressentimento reprimido, a humilhação e a alienação.[↩]

- LISPECTOR, Clarice. “Objeto gritante”. Arquivo de Clarice Lispector. In: Arquivo- Museu de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1971.[↩]

- Como a autora explica nessa crônica, trata-se de uma empregada imigrante da Itália durante seus anos em Berna, na Suíça.[↩]

- Lispector mencionaria uma vez mais o uso por uma doméstica de vocábulos eruditos, sofisticados, ou seja, “próprios” da classe patronal, para narrar uma situação de “enigma” social. Na crônica em questão, “Enigma” (26 de abril de 1969), ela encontra casualmente no elevador de seu prédio uma mulher que “falava como dona-de-casa, seu rosto era o de dona- de-casa” (Descoberta, p. 282), porém, entrara em “sua” casa “pela porta de serviço” e ademais “estava uniformizada”. No entanto, por se tratar de empregada alheia, esse estremecimento de fronteiras sociais não a “atrapalha”; o humor final dessa crônica aparece mais por obediência às suas “convenções” genéricas, do que por uma necessidade da autora: “E – juro – acrescentou o seguinte: ‘A vida tem que ter um aguilhão, senão a pessoa não vive’. E ela usou a palavra aguilhão, de que eu gosto” (Descoberta, p. 282). [↩]

- RUDDICK, Sara. Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. 2 ed. Boston: Beacon Press, 1995.[↩]

- Apesar das controvérsias em torno de sua proposta de desassociar o “trabalho” da maternidade da figura da mãe biológica, além de uma visão um tanto quanto burguesa desse trabalho maternal, o livro de Sara Ruddick, Maternal Thinking (primeira edição, 1989) inaugurou um debate importante sobre as implicações éticas dos cuidados maternais. Segundo Peta Bowden, em Caring: Gender-Sensitive Ethics (Nova York, London: Routledge, 1997), “Ruddick tenta ‘identificar algumas das atitudes metafísicas específicas, capacidades cognitivas e conceitos de virtude (…) inspirados pelas demandas dos filhos [adotivos, biológicos ou de criação]’ (MT, p. 61), com o objetivo de valorizar os ideais de uma razão forjada pela responsabilidade e pelo amor, em detrimento da distância emocional, da objetividade e da impessoalidade. Seu argumento central é o de que as práticas que emanam das respostas maternais à ‘promessa de nascimento’ têm o potencial de gerar um corpo de prioridades, atitudes, virtudes e crenças que formam uma ética do cuidado e uma política pacifista” (tradução minha; Bowden, Caring, p. 24-5). [↩]