Hack, Lilian. O sentido é um sopro: imagens em Clarice Lispector. IMS Clarice Lispector, 2021. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2021/04/14/o-sentido-e-um-sopro-imagens-em-clarice-lispector/. Acesso em: 01 março 2026.

Atravessando a mata atlântica que respira lá fora, entro na pequena sala de pesquisa de paredes brancas e repleta de mesas. Desde o interior se desenha uma espécie de aquário, pois um grande vidro se estende de uma lateral à outra da parede, em frente ao corredor que dá acesso do elevador à outras salas no mesmo andar. O ar-condicionado alimenta o ambiente e se encarrega de seus ruídos. Preparando uma atmosfera de leitura e escrita, vejo uma mesa vazia junto à uma cadeira, na qual me sento. As mãos, emborrachadas pelas luvas cirúrgicas, ainda não sabem exatamente qual a medida do toque. Nesse cenário eu espero pelas duas pinturas de Clarice Lispector que estão sob guarda do Arquivo de Literatura do Instituto Moreira Salles1. Depois de alguns minutos, sem saber bem o que fazer dos olhos, acompanho os passos de uma mulher que traz duas caixas em suas mãos, esboçando um sorriso discreto de inquietação. Ao abrir a porta da sala de vidro ela recebe a ajuda de sua colega, que supervisionava meus olhos perdidos e a concentração de outro pesquisador. Sinto certa cumplicidade entre as duas ao colocarem os volumes sobre uma mesa mais alta, logo atrás daquela onde eu me sentara. Prontamente e com a discrição de poucas palavras me junto a elas. E então, num sussurro, ouço algo mais ou menos assim: “Nossa, eu nunca vi estes quadros antes…”. Evadindo suas tensões, a mulher das caixas solta um sorriso e completa: “Eu também!”. Fiquei absolutamente aturdida com o que ouvia, igualmente emocionada com minha primeira vez. Assim abrimos juntas as caixas e vimos os dois quadros nessa surpresa partilhada, num momento breve e intenso.

Foi essa a primeira sensação que tive ao ver os quadros de Clarice: o corpo inteiro se arrepiou em um rubor que era partilhado com essas duas mulheres cotidianamente entregues ao arquivo. Espécie de deslize, uma descompostura, uma “desmontagem humana”. Como Clarice escreveu, “é preciso mover toda a cabeça sem ossos para fitar um objeto”2 – é preciso desorganizar o ver, para ver uma forma em desorganização. Meu rubor compreendia essa medida da partilha de uma intimidade desvelada que flutuava do estranhamento ao arrebatamento corporal. Duas imagens se acendiam em vermelho intenso dentro das caixas e se ofereciam pela primeira vez ao olhar de três mulheres. A pintura era como um corpo mostrado em seu avesso: para além das vísceras, havia o útero. A pintura de Clarice tinha uma viscosidade de placenta. Suas imagens tinham uma consistência de coisa.

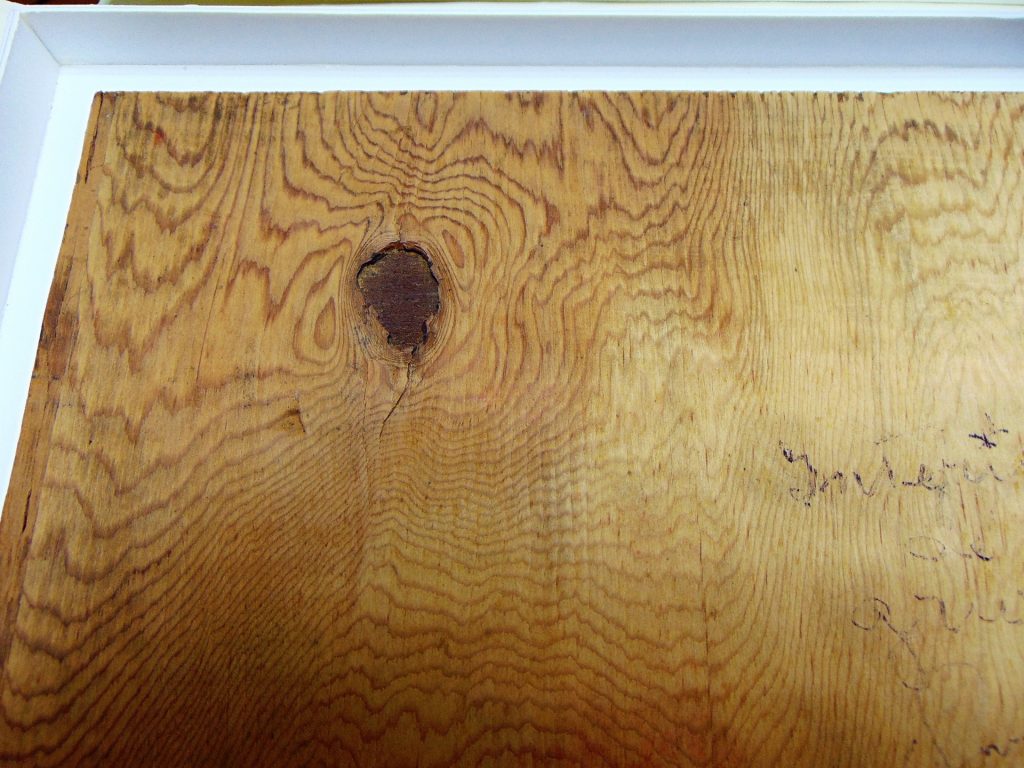

Aos poucos fui contendo minha emoção e nomeando minhas sensações. Cada uma de nós retomou seus lugares, e me entreguei aos detalhes. A consistência destas imagens é aquela da árvore, matéria vegetal, a madeira sendo o suporte destas duas pinturas. Num dos quadros as linhas verticais visivelmente seguem os desenhos oferecidos pela madeira, e criam uma espacialidade flácida e dura ao mesmo tempo. As cores quentes se afrouxam numa lassidão dada pela repetição dos traços. É a pintura intitulada Interior de gruta, como se pode ler no verso do quadro que guarda essa inscrição junto à assinatura de Clarice. Porém, sua datação é controversa, pois está escondida numa densa massa de tinta. Apenas na transparência das cores adivinhamos com certa insistência o ano de 1960, desenhado com hidrográfica numa pequena “caixa de texto”, demarcada por Clarice com a própria tinta, no lado inferior direito da superfície da pintura. Essa data é a mesma registrada no acervo da escritora junto ao IMS.

imagem: arquivo pessoal.

O outro quadro sobre a mesa está registrado, no mesmo acervo, sem título e sem data. Nessa pintura de pincelada selvagem e veloz, a cor verde predomina junto aos traços e manchas azuis, brancos e vermelhos, bem pastosos, num gesto muito diferente daquele que pressentimos no quadro anterior. Quando solicito vê-lo fora da caixa à qual estava fixado, noto como Clarice lhe deu um cuidado especial, emoldurando a pequena pintura feita sobre a fina tábua de madeira e acrescentando um gancho no verso – podemos ver inclusive o selo do moldureiro que realizou o trabalho. Mas será apenas numa segunda visita ao arquivo, já em outra sala de consulta e com uma luz natural, que será possível ver uma inscrição que parece desenhar o título, a data e a assinatura nesse quadro. Insistindo com uma lupa sobre as bordas da moldura é possível ver linhas que, nessa consulta, permitiram supor a inscrição da palavra “Mata” e o ano de 1975, junto à assinatura de Clarice, novamente no canto inferior direito, na pequena “caixa de texto”, onde ela procede da mesma forma, cobrindo o registro com a tinta.

Como a pesquisa guarda sempre surpresas e descobertas geridas pelo próprio estatuto inesgotável do arquivo, foi somente muito recentemente, meses após essa consulta e à publicação da tese em que faço essa atribuição, que uma nova investigação com equipamentos mais ajustados para a tarefa, revelou que o título desse quadro seria Esperança, datando de maio de 1975.

É curioso o fato de que a leitura e confirmação do título dependem de certa insistência, nos deixando, sobremaneira, sem certezas. Isso acontece em outras pinturas de Clarice. Teria ela agido de modo a apagar os rastros, elidir nomes e títulos? Como pesquisadores, mergulhamos na tarefa de desvendar e divulgar, mas como artistas, bem sabemos que os inacabamentos, acasos e hesitações são fatores decisivos no desfecho de um trabalho. As mãos em luvas cirúrgicas são por fim exíguas frente ao inusitado da experiência de contato com a obra. O que resta dos rastros é sempre passível de recriações, é aquilo que nutre as palavras.

Em comparação, vemos bem como estes dois quadros são diferentes entre si. Interior de gruta, de 1960, possui uma economia de gestos. A tinta aguada foi bem espalhada e absorvida pela madeira. E esta consiste numa superfície tão fina e improvisada que não escapou às deformações do tempo. Há uma camada transparente e viscosa cobrindo o quadro, que pode ser um verniz sem brilho ou uma goma incolor. As linhas verticais seguem os desenhos da madeira, e de fato nos remetem às paredes de uma caverna, às paredes da gruta. Alguns seres flutuam pelo quadro e ajudam a compor essa paisagem informe. São pequenas borboletas desenhadas com caneta esferográfica e hidrográfica, em formas clichês, que guardam um gesto de leveza, como se estivessem voando à entrada da gruta. Mas a composição de cores, a liberdade em fazer aparecer as manchas de tinta que seguem as linhas da madeira, fazem com que o título induza essa análise, pois o sentido representacional, mimético, não é evidente. Parece que Clarice pinta uma gruta vista desde a madeira em seus veios. A gruta surge do quadro, e não de uma cena pintada sobre ele. Já Esperança, admitindo este título e datação atribuídos recentemente, teria sido pintado mais de dez anos depois de Interior de gruta. Há nessa pintura uma liberdade e leveza no gesto que imprime as cores no quadro. As pinceladas são densas da massa de tinta, carregadas de uma velocidade maior, apresentando mais segurança no domínio da matéria e da técnica. É surpreendente ver como Clarice parece estar mais à vontade, sem se sentir tão presa a essa espécie de pauta dada pelas linhas da madeira. Além disso, a moldura demonstra o genuíno desejo de exibir esse quadro. Por seu acabamento mais planejado ele se destaca em relação à Interior de gruta, assim como em relação aos outros quadros pintados por Clarice encontrados sob guarda do Arquivo Museu da Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, que possui a maior parte do acervo de pinturas da escritora, com dezesseis pinturas, realizadas ao longo do mesmo ano de 1975. Contudo, Interior de gruta marca a presença de um tema que parece ser muito importante para a escritora, pois ela repetirá esse motivo em outro quadro intitulado Gruta – que se encontra sob guarda do AMLB/FCRB.

arquivo pessoal.

Essa presença das grutas também é intensa nos livros em que Clarice nos deixou registros de aspectos de suas pinturas. Em Água viva3, a fugidia personagem pintora que se arrisca a escrever pela primeira vez, nos oferece a seguinte passagem:

Quero pôr em palavras mas sem descrição a existência da gruta que faz algum tempo pintei – e não sei como. Só repetindo seu doce horror, caverna de terror e das maravilhas, lugar de almas aflitas, inverno e inferno, substrato imprevisível do mal que está dentro de uma terra que não é fértil. Chamo a gruta pelo seu nome e ela passa a viver com seu miasma. Tenho medo então de mim que sei pintar o horror, eu, bicho de cavernas ecoantes que sou, e sufoco porque sou palavra e também o seu eco.

Podemos supor de que se trata do quadro Interior de Gruta, que dataria de 1960, e que portanto Clarice já terá pintado em 1973, quando publica Água viva. Já em Um sopro de vida4, é a personagem Ângela Pralini quem nos revela o método utilizado por Clarice para pintar:

Vivo tão atribulada que não aperfeiçoei mais o que inventei em matéria de pintura. Ou pelo menos nunca ouvi falar desse modo de pintar: consiste em pegar uma tela de madeira – pinho de riga é a melhor – e prestar atenção às suas nervuras. De súbito, então, vem do subconsciente uma onda de criatividade e a gente se joga nas nervuras acompanhando-as um pouco – mas mantendo a liberdade. Fiz um quadro que saiu assim: um vigoroso cavalo com longa e vasta cabeleira loura no meio de estalactites de uma gruta. É um modo genérico de pintar. E, inclusive, não precisa saber pintar: qualquer pessoa, contanto que não seja inibida demais, pode seguir essa técnica de liberdade. E todos os mortais tem subconsciente.

Temos muitos indícios de que Clarice se refere aqui ao quadro Gruta. E analisando as duas pinturas de mesmo tema, confirmamos que é este o procedimento de Clarice para pintar além destes alguns outros quadros. É assim que poderíamos ler estes dois romances desde os registros e rastros que ambos guardam de suas pinturas. E é assim que Clarice reforça, em seus textos, esse interesse pelas grutas na elaboração de suas imagens.

A pintura de Clarice Lispector está ao mesmo tempo perto e longe de suas palavras. Isso quer dizer que não podemos tão facilmente submeter uma à outra, ou seja, procurar na literatura um sentido às suas imagens, ou acreditar que suas imagens guardem um sentido à sua literatura. Nos referimos aqui ao sentido vivido como correspondência, explicação, fato narrado, dado biográfico ou iconográfico a ser desvendado. Em sua obra Clarice parece escapar sem cessar de tudo aquilo que faz sentido, escapar dos fatos em direção às sensações, a isso que repercute sobre o corpo num certo caos de sentidos. Ou melhor, para Clarice, o sentido é um sopro. À amiga e secretária Olga Borelli5 certa vez teria dito: “Meus livros felizmente para mim não são superlotados de fatos, e sim da repercussão dos fatos nos indivíduos”. Se essa “repercussão dos fatos” – a entrega à sensação – é aquilo que move a escrita de Clarice, podemos supor que não será diferente em sua pintura.

É assim que podemos ver suas imagens pintadas desde essa “repercussão dos fatos” sobre nosso corpo. Mas estes “fatos” são de outra ordem. Diríamos que a pintura de Clarice está “superlotada de fatos materiais”. E estes fatos materiais produzem a sensação, como nos mostrou muito bem Gilles Deleuze6. Os fatos materiais da pintura são diferentes dos fatos históricos, literários, narrativos. No nível da sensação eles se desprendem das palavras, ou caminham em direção a uma indiscernabilidade entre palavra e imagem. E nesse ponto os fatos materiais da pintura de Clarice nos demandam uma visada desde a sensação que a imagem repercute sobre nós. Ou seja, a pintura de Clarice é feita da matéria das coisas. A pintura é uma coisa. Ela não é uma imagem de uma coisa, mas essa coisa que é a imagem. É preciso repetir: a imagem não está no lugar das coisas, as representando, mas é uma coisa se mostrando através da pintura, do desenho, das cores, de um gesto. Como escreveu Maurice Blanchot7, “vivemos um evento em imagem”. A sensação palpita diante das imagens, produzindo efeitos sempre diferentes a cada vez. Ela faz escapar o sentido, ao mesmo tempo em que é geradora de sentidos. De modo que ao nomearmos a sensação, vamos fabricando sentidos possíveis à vertigem na qual a imagem nos lançou.

Georges Didi-Huberman8 nos mostra quanto a história da arte se mantém, por vezes, excessivamente preocupada com os fatos e deixa de inquietar-se com os efeitos da pintura, ou seja, com a repercussão desta sobre os indivíduos. Proposição paralela àquela de Clarice! Segundo o filósofo e historiador, a imagem solicita uma metodologia de olhar que seria aquela da metamorfose: desejo de que as palavras se transformem em imagem, desejo de que a imagem se transforme em palavras, desejo de ver as duas como duas faces de uma mesma moeda. E assim, escrever diante da imagem seria desejar que a metamorfose acontecesse, que a palavra fizesse aparecer – como num bater de asas – a imagem.

Clarice escreve e pinta colada às sensações, à repercussão dos fatos, colada a esse desejo de metamorfose, querendo que a matéria das coisas – das palavras e imagens – lhe entregue a uma vitalidade da qual a vida carece, pois pulsa naquilo que é mais tênue e delicado, numa infra dimensão extraordinária do que é mais ordinário. É por isso que ela quer fugir da descrição do quadro, da descrição da gruta. Ser o eco das palavras sufoca. Ela se entrega então à sensação, ao horror, tal como lemos na passagem citada de Água viva. Desse modo, será preciso fazer das palavras uma experiência de mergulho nas imagens, mergulho nesse interior da gruta pintada. Será preciso se despir de seu corpo humano e tornar-se bicho. Será preciso se despir da escritora para tornar-se pintora e vice versa. Será preciso despir as palavras de seus sentidos prontos para torná-las imagens. Metamorfosear o corpo e as palavras. Entregar-se ao devir. Devolver as palavras ao jorro de um olho d’água, de uma fonte que borbulha no fundo da terra – água viva. Devolver as palavras ao sentido que vem como um sopro. E nesse ponto Clarice é uma pintora que possui uma capacidade singular de compreender que suas imagens não encontram uma descrição, um duplo, uma explicação em suas palavras. A palavra toca a imagem precisamente nessa dimensão em que ela está entregue ao acontecimento, à experiência, a um fato vivido e apenas muito precariamente transposto em palavras. Remontar a essa experiência será possível apenas fazendo das palavras imagens, e as imagens são feitas de sensações, como Clarice mesma escreveu.

Não será por acaso que nos dois romances em que Clarice explora sua pintura – Água viva e Um sopro de vida – o próprio ato de escrever é um tema central, que faz funcionar a escrita, e o escritor é também um personagem da trama, sempre em vias de se confundir com o narrador, e por vezes até mesmo com os objetos e cenas narrados. Há uma tensão, uma suspensão na separação entre sujeito e objeto. O que poderíamos transpor a uma suspensão da separação entre palavra e imagem. Não será por acaso, também, que a pintura, a imagem, será aquilo que faz a escrita entrar na vertigem da impossibilidade de nomeação. Um tema que é caro a certa tradição místico-religiosa, especialmente judaica, que seguramente não era alheia à escritora. Mas é também um tema fundamental a qualquer debate sobre as práticas que envolvem a escrita sobre arte, a escrita sobre a imagem. Embate que enfrenta qualquer um que cria imagens ou que elabora discursos sobre elas, e se vê confrontado a transpor esse processo de criação/percepção em palavras. E bem sabemos que toda percepção é uma criação, e que a escrita retomaria uma pulsação infinita das imagens. Estes romances de Clarice expõe a tentativa desesperada de oferecer uma palavra que possa alcançar as imagens em sua visão, no ato de ver – de ver inclusive suas próprias pinturas – abarcando muito mais certa experiência do ver do que nomeando o visto. Alguns dos títulos de seus quadros podem ser lidos dessa forma, como a tentativa de enunciar uma sensação experimentada – nomear a sensação e não a pintura. Assim, Esperança, por exemplo, não será a representação do que Clarice acredita ser a esperança, mas a sensação que a pintura faz emergir diante do impulso da produção de sentidos. Não se trata apenas de um jogo entre percepção visual e descrição verbal, de fazer as palavras dizerem a pintura, dizerem o visto. Mas de dar às palavras uma capacidade de ver a sensação. De tornar as palavras videntes. Não é um eco, mas uma pulsação. Um sopro.

Em novembro de 1950 Clarice Lispector visita uma gruta pré-histórica nos arredores da cidade de Torquay, na Inglaterra. Na época ela vivia com Maury Gurgel Valente, que seguia sua carreira como diplomata, o que os levara a se instalar nessa localidade. Lemos as impressões dessa visita em uma carta endereçada às suas irmãs:

Ontem fomos ver umas cavernas antigas – milhões de anos pré-histórica. Foi muito bonito. Apesar de dar certa aflição. Saí de lá disposta a não me preocupar com coisas pequenas, já que atrás de mim havia tantos e tantos anos.9

Conhecidas como Kent’s Cavern, esse conjunto de cavernas constitui um dos sítios paleontológicos mais importantes da Europa, pois foram encontrados ali alguns dos fósseis hominídeos mais remotos da região.

Apenas dez anos antes dessa visita de Clarice, em 1940, foi “descoberta” a Grotte de Lascaux, na França, cujas paredes guardam um dos conjuntos de pinturas rupestres mais antigos dos quais temos conhecimento. Junto a outras grutas ou cavernas pré históricas assim reconhecidas pela Europa, mas também pela África, Américas e Ásia nos anos subsequentes, se elevava um cenário muito particular para as teorias da imagem na modernidade, causando um verdadeiro alvoroço na história da arte, colocando questões que tem diferentes desdobramentos sobre os movimentos e teorias da arte moderna e contemporânea, assim como sobre a produção de diversos artistas.

Cinco anos após a visita de Clarice à caverna de Torquay, em 1955, o escritor e filósofo Georges Bataille visita a Grotte de Lascaux. Esse longo e impressionado passeio dará origem a um dos livros até hoje mais importantes sobre o impacto filosófico e artístico do reconhecimento histórico das pinturas rupestres para a modernidade. Em O Nascimento da Arte10, Bataille se pergunta: “o que sabemos destes homens que deixaram de si apenas estas sombras inapreensíveis?” E responde: “quase nada”. E permanecemos assim até hoje. Quase nada. Fazemos suposições, inventamos histórias possíveis. Recentemente uma exposição no Centre Georges Pompidou11, em Paris, teve como tema o impacto que essa nova área de pesquisa, a arte pré-histórica, produziu sobre os artistas modernos, mergulhando-os nessa visão fantasmática disso que está “antes da história”. A pré-história seria assim um enigma moderno. Compreendemos como o desejo de conhecer as origens da humanidade em sua relação com a arte é indissociável de um impulso de reconhecer estas mesmas origens a partir da esfera do enigma. Nas palavras de Bataille, apesar da beleza exuberante e da simpatia que despertam, “estas pinturas deixam-nos, penosamente, em suspenso”.

Dizer o mesmo das grutas pintadas por Clarice e, por extensão, do conjunto de suas imagens, não seria um exagero. Sabemos “quase nada”, elas nos deixam igualmente em suspenso, entregues ao enigma. Podemos nos perguntar: teria Clarice transposto, anos mais tarde, a experiência dessa visita às cavernas de Torquay para as pinturas das grutas, assim como para seus textos? Ou será que, como boa leitora, ela teria acompanhado algum debate acerca das pinturas rupestres, supostamente as primeiras imagens realizadas por estes humanos “sem linguagem”, influenciando suas primeiras incursões na elaboração de suas próprias imagens? Esse universo de associações – uma ligação subterrânea entre as coisas – não será enunciado pela escritora, é claro, mas talvez, podemos supor, sentido por ela no contato com a matéria da pintura e da palavra. Como amiga e interlocutora de vários importantes artistas brasileiros e estrangeiros da época, Clarice não pintou alheia aos debates modernos sobre arte. Desse modo, mesmo diante da timidez e fragilidade técnica de suas pinturas, elas fazem igualmente parte de um corpus de obras e práticas que nos oferecem um cenário da produção artística do período. Se bem que Clarice certamente não concordaria com tal afirmação, ela, que segundo suas próprias palavras “nunca foi moderna”. Clarice era mesmo antiga, pré-histórica, extemporânea. No fundo, para ela, “quando se estranha uma pintura é aí que ela é pintura. E quando se estranha uma palavra é aí que ela alcança o sentido. E quando se estranha a vida é aí que começa a vida”.

Notas

1 Consulta realizada como parte de minha pesquisa de Doutorado em Artes Visuais, com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS. A tese, intitulada Escrever um sopro em papel de água viva: imagem e pintura em Clarice Lispector, está disponível aqui: http://hdl.handle.net/10183/214321.

2 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 90.

3Idem, p. 16.

4 LISPECTOR, Clarice. Um sopro de vida. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1978, p. 56. 5 BORELLI, Olga. Clarice Lispector. Esboço para um possível retrato. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1981, p. 70.

6 DELEUZE, Gilles. Logique de la sensation. Paris : Editions de la difference, 1981.

7 BLANCHOT, Maurice. O Espaço Literário. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

8 DIDI-HUBERMAN, Georges. Falenas. Tradução António Preto, et al. Lisboa: Imago, 2013, p. 306.

9 LISPECTOR, Clarice. Minhas Queridas. (Org.) Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p. 236.

10 BATAILLE, Georges. O Nascimento da Arte. Tradução de Aníbal Fernandes. Lisboa: Sistema Solar, 2015, p. 17.

11 DEBRAY, Cécile; LABRUSSE, Rémi; STAVRINAKI, Maria. Préhistoire, Une énigme moderne. Catálogo de exposição. Paris: Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 2019.