Bingemer, Maria Clara. Entre mistério e política. IMS Clarice Lispector, 2021. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2021/07/08/entre-misterio-e-politica/. Acesso em: 26 julho 2024.

Os numerosos comentadores que não só no Brasil, mas no mundo todo, se debruçam sobre a obra de Clarice Lispector encontram diversos aspectos a destacar em sua escrita multifacetada. Desde a fecunda tensão entre transcendência e contingência até a profunda e refinada atenção à condição humana, pode-se encontrar uma variedade imensa de dimensões no conjunto de seus escritos. Existe no entanto um aspecto dos escritos claricianos que é – parece-nos – menos observado. Trata-se da sensibilidade social e política da escritora. E por nos parecer de extrema importância, é justamente sobre isto que nos detemos.

Clarice deixa perceber em seus escritos – romances, crônicas ou contos – uma verdadeira abertura ao outro e sua diferença e sobretudo sua vulnerabilidade. Mesmo personagens como GH, mulher abastada e burguesa, vai, no livro Paixão segundo G.H., aprender a comungar com o todo no quarto de sua empregada doméstica. Mas de forma especial o olhar de Clarice vai se deter e identificar com a jovem nordestina Macabéa, de A hora da estrela, cujo corpo cariado e a vida “de menos” a conduzem pela mão na narrativa ao mesmo tempo em que a questionam cruamente. Esse último romance por assim dizer “resgata” esse traço da escritura de maneira profética e explícita.

É ela mesma que diz em uma de suas crônicas, “Literatura e justiça” (Todas as crônicas): “Desde que me conheço o fato social teve em mim importância maior que qualquer outro: em Recife os mocambos foram a primeira verdade para mim.” Habitada desde sempre pela sede de justiça, Clarice declara ser este um traço constitutivo de sua identidade, sentimento tão óbvio e básico que não consegue surpreendê-la. E por isso também não consegue sobre ele escrever, já que nunca se tratou para ela de uma busca, mas de uma constatação de algo existente em si mesmo.

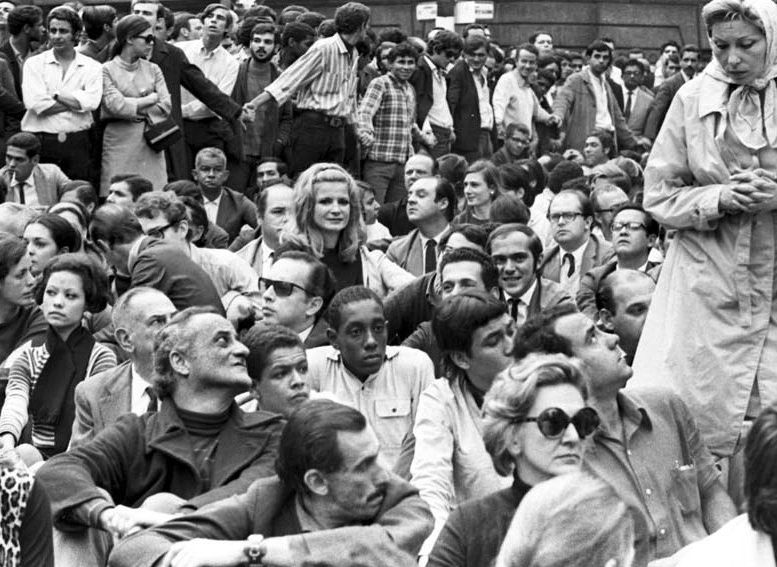

Ao mesmo tempo espanta a escritora consciente e lúcida o fato de que essa obviedade que nela habita não aconteça com igual obviedade para a totalidade de seus semelhantes. Como afirma Silviano Santiago, em A política em Clarice Lispector, “mais a imigrante judia se adapta sem rebeldia à nova moldura nacional, mais indignada e pessimista fica quanto ao mundo tal como ele se lhe apresenta.” A justiça não realizada é algo que a indigna interiormente e Clarice o declara sem disfarces em diversas ocasiões. Assume mesmo ações concretas em favor dessa justiça ausente, como por exemplo, a ida à passeata dos 100 mil, a participação em reuniões clandestinas com orientação política etc. Silviano Santiago chama essa atitude de “indignação participante”, declarando ser a mesma, em uma sociedade sob ditadura militar e estado de exceção, matéria de sobrevivência.

O olhar de Clarice sobre a injustiça e o mal é personalizado. Pousa sobre uma pessoa e a partir dela chega ao coletivo que a mesma representa. É assim que o narrador de A hora da estrela capta o olhar de desespero de uma jovem nordestina no meio da multidão.1 E esse olhar lhe traz desconforto e compaixão, por comparar a situação da moça à sua própria, vivendo na abundância e no conforto e percebendo que aquela nordestina representa a maioria da população do país onde vive.2 É aí que nasce Macabéa, da escrita do narrador que é personagem de Clarice Lispector, mas que também é a própria Clarice, cujo olhar capta o sofrimento e a dor alheia, fruto da injustiça, e os deposita em seu livro. A partir daí o narrador vai configurando o corpo de Macabéa, oprimido pela pobreza e a tristeza. Confessa seu desconforto e dificuldade ao empreender essa aventura de narrar Macabéa: “Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo.”3 E acrescenta: “Se sei quase tudo de Macabéa é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro.”

Macabéa só tem fragilidades e subtrações em sua vida. É mulher, é migrante nordestina sozinha na cidade grande, é virgem, inócua, sem graça, feia. O narrador a descreve “de ombros curvos como os de uma cerzideira”, com “o corpo cariado”. Era “um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal”. Escrever sobre ela provoca desconforto, já que a escrita está pesada de brutalidade. “Afianço-vos que se eu pudesse melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão.”

O narrador na verdade vê na pobreza humilhada da nordestina algo incompreensível, maior que ela mesma. O desamparo da moça faz Clarice aproximar-se de um profundo mistério: “Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade, eu que quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou.” Essa pobreza que diminui, que oprime, que apequena, o narrador cogita que talvez seja uma escolha da própria Macabéa e por isso a fonte de sua infinita dignidade: “Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua… Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma… Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar.” Essa mortal “economia de si” figura mais dolorosa para Clarice do que qualquer outra coisa em sua personagem, pois constitui denúncia brutal da injustiça que vitima a jovem nordestina.

O narrador confessa a dificuldade em fazer sua personagem morrer. E isso se dá porque tocando em sua pobreza de corpo e alma sente que tocou na santidade, no âmago virgem da condição humana que não tem nada de seu, nada de que valer-se e está destinada ao desprezo, à opressão e à humilhação até o fim da vida. Por isso descreve seu atropelamento (palavra que usa em lugar de morte) assim: “Ficou inerme no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana.” E o sentimento de morrer é de exaltação e não de desespero: “Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida: nasci.”

A morte não é para Macabéa senão aquilo que finalmente a faz estrela, a estrela como as de cinema que ela tanto admirava. Na morte recebia o beijo, o abraço definitivo. E sobretudo descansava do doloroso e inútil esforço de viver. A última palavra que sai de sua boca é “futuro”.

Entre os paralelepípedos e os transeuntes seu corpo atropelado agoniza. E o narrador – aliás Clarice – enxerga a dor dessa moça pobre como uma epifania. “Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá.” Macabéa, assim como todos os que dia a dia buscam a vida em meio à opressão e à injustiça, agora recebe o abraço da morte como um gozo. “Então – ali deitada – teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto.” Deseja a vida e sabe que apenas a morte lha dará. Ouvindo Macabéa dizer sua última palavra: “futuro”, o narrador se pergunta: “Terá tido ela saudade do futuro?”.

A vida triunfa em Macabéa, sobre cuja morte o narrador exclama: “Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que – que Macabéa morreu. Vencera o Príncipe das Trevas. Enfim a coroação.” O corpo cariado era agora corpo luminoso, transfigurado. Soara a hora da estrela e Macabéa brilhava sobre as trevas que não conseguiram engoli-la.

O narrador, humilhado em sua consciência, constata que na verdade foi ele quem morreu. Macabéa – agora “livre de si e de nós” – o matou. A sensibilidade social, a consciência política de Clarice vê na vida diminuída da nordestina a obra nefasta da injustiça que assola o país que é o seu. E porque não pode acabar com ela, escreve. Profeticamente denuncia a pobreza que é mistério de sofrimento e santidade das vítimas que a cada dia experimentam a morte como a única que um dia enfim as libertará da vida que não escolheram mas são condenadas a viver.

É sintomático e eloquente que o último romance de Clarice, A hora da estrela, seja tão claramente marcado pelo olhar para a margem, para a nordestina que encarna a marginalidade da pobreza e do desprezo. Olhando Macabéa e sua vida “de menos” a escritora morre a sua alienação e se transforma, aprendendo a ser consciente de seus privilégios e da opressão dos pobres que constituem a maioria esmagadora da população do país onde vive.

A indignação participante da escritora se dá ao olhar e ver um corpo sem lugar para estar, um corpo pouco à vontade na vida, um corpo que não encontra sentido e cuja plenitude só se dá na morte. Nessa estrela escurecida e subitamente brilhante pelo avesso, que não tem graça nem beleza que atraia os olhares, que é como cabelo na sopa que embrulha o estômago e estraga o apetite, está o segredo, o mistério da vida e de seu Criador que sempre fascinou e desafiou a judia Clarice Lispector.

Notas

1 Ver sobre A hora da estrela nosso artigo “Via Crucis e gozo pascal”, em Escritas de ser no corpo, livro organizado por Geraldo de Mori e Virginia Buarque.

2 Em A hora da estrela, na página 18, lê-se: “É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina.”

3 Esta e as demais citações a seguir foram retiradas do livro A hora da estrela.