Ferraz, Eucanaã. Uma literatura sem literatura. IMS Clarice Lispector, 2021. Disponível em: https://site.claricelispector.ims.com.br/2021/08/09/uma-literatura-sem-literatura/. Acesso em: 14 dezembro 2025.

As crônicas de Clarice Lispector foram reunidas em livro pela primeira vez em 1984, em A descoberta do mundo, volume organizado por Paulo Gurgel Valente, filho da autora, que alinhou em ordem cronológica 468 textos publicados no Jornal do Brasil entre os anos 1967 e 1973. Li e reli aquelas quase oitocentas páginas muitas vezes; ia do começo até o fim, depois de volta ao início; e passei a saltar de uma maravilha para outra; uma única página me lançava numa experiência inquietante. Tanto voltei àquelas iluminações ao longo dos anos que, apesar de minha péssima memória para tudo, percebi, a certa altura, que sabia de cor vários trechos e frases. Bastou a nova edição, agora com o título Todas as crônicas, para que eu relesse novamente, e mais uma vez, todos aqueles textos, aos quais o novo organizador, Pedro Karp Vasquez, acrescentou outros 120, até então dispersos.

Mas eu descobrira Clarice Lispector antes de A descoberta do mundo, quando li Água viva, livro publicado em 1973. Jovem e iniciante leitor, vivi a impressão profunda de uma obra perturbadora, que não era um romance, absolutamente; que tampouco se tratava de poemas; que lembrava um diário, não sendo; que tinha algo de ensaio filosófico, muito embora seu fluxo enovelado, estranho, não buscasse senão exprimir sensações acerca da escrita e da criação artística; e não bastava dizer que era um feixe de anotações livres sobre as coisas do mundo e sobre o tempo. Ciente do caráter irresoluto e experimental do livro, a autora o classificou como “ficção”. Era um modo de explicar sem explicar, ou melhor, de fugir dos limites estreitos dos chamados gêneros literários. Quando li pela primeira vez os textos de A descoberta do mundo, reconheci, como se estivesse tonto, passagens que eu lera em Água viva. Não sei se cheguei a pensar o que hoje me parece tão claro: que as páginas do Jornal do Brasil, descoladas de sua fonte, baralhavam os sinais divisórios entre as escritas do livro e as do jornal.

Escritores não estão — nem nunca estiveram — preocupados em preservar fronteiras entre gêneros. Se a crônica é difícil de circunscrever, descrever ou simplesmente abordar, o agrupamento de Todas as crônicas não apenas não ajuda a pôr limites, como torna impossível qualquer demarcação. Se se trata, por um lado, da indeterminação característica da prosa hesitante que há muito frequenta jornais e revistas, há, por outro lado, uma fluidez que se move para além disso, perturbando a visão, desordenando os sistemas, recusando a lei.

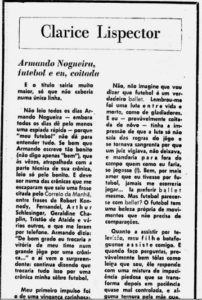

Intrinsecamente comunicativa, factual, efêmera, leve, transparente, a crônica seria inviável para uma autora cujos contos e romances se definiram por uma escrita oposta a tais características. Clarice, no entanto, ocupou-se da tarefa de escrever semanalmente sem abdicar do que lhe exigia a publicação num veículo de massa. A flagrante contradição, em vez de se dissolver num desfecho fácil e confortável, acabou por engendrar um processo de criação que exibiria seus dilemas, conflitos e perplexidades aos olhos do leitor. Assim, já na terceira semana de colaboração no Jornal do Brasil, a cronista afirmava: “Ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode chamar propriamente de crônica. E, além de ser neófita no assunto, também o sou em matéria de escrever para ganhar dinheiro. Já trabalhei na imprensa como profissional, sem assinar. Assinando, porém, fico automaticamente mais pessoal. E sinto-me como se estivesse vendendo minha alma”.

Ainda que a passagem consolide um dilema referido por outros autores — a diferença mais ou menos conflitante entre escrever literatura, de um lado, e, de outro, escrever por dinheiro (para jornal) —, a declaração, considerada no conjunto das crônicas, conduz a outra ponderação, a de que, afora o fácil antagonismo, havia no espírito de Clarice uma agitação mais poderosa e subterrânea: a vaga mas decisiva recusa da literatura. Com isso quero dizer que ao consignar, de imediato, que escrevia ali “para ganhar dinheiro”, ela dava mais um passo — caminho já aberto — para fora da instituição literária, gesto a ser compreendido menos como circunstância leviana e muito mais como uma rejeição de fundo, não importando até que ponto a escritora, naquele momento, o fizesse em completa consciência. Tal atitude, cabe advertir, não se limitava à mera desmitificação da imagem do escritor como alguém que não toma parte em assuntos vis e pragmáticos. A injunção financeira retornaria mais adiante, outra vez exposta de modo desanuviado, mas a asserção agora seria sobretudo provocadora: “Pagam-me para eu escrever. Eu escrevo, então”.

É lugar-comum considerar a crônica, apesar de suas virtudes e da excelência de seus praticantes, um gênero menor. Clarice não o engrandeceu. Digamos que, ao contrário, decresceu ao seu tamanho e fez questão de pôr às claras o curso que tomava. Mais que isso, se não pretendeu lançar o gênero para o alto, exercitou-o num processo de veemente diminuição, como se buscasse encolher o gênero até fazê-lo desaparecer. Lemos a certa altura: “Vamos falar a verdade: isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério”.

Portanto, em vez de recusar as marcas que definem o caráter de segundo plano da crônica — aquelas que a distanciam da literatura, ou ainda, de tudo o que, sob tal cifra, considera-se maior —, Clarice, no início, adotou os traços característicos do gênero buscando uma adequação a ele, mas logo passou a ativá-los, encontrando nessa operação uma liberdade tão extrema quanto arriscada, o que decerto lhe dava a dimensão real de escrever algo tão menor que já não era literatura nem qualquer outra coisa senão escrita — apenas isso, fora de toda qualificação.

Nesse sentido, “O caso da caneta de ouro” é exemplar, pondo em cena uma alegoria que ironiza a exigência de uma escrita maior: “Com caneta de ouro devem-se escrever coisas de ouro? Teria que escrever frases especiais porque o instrumento era mais precioso? E terminaria eu mudando de jeito de escrever? E se o jeito mudasse, na certa ele iria, por seu turno, me influenciar — e eu também mudaria. Mas em que sentido? Para melhor? Outra questão: com caneta de ouro eu cairia no problema do Rei Midas, e tudo o que ela escrevesse teria a rigidez faiscante e implacável do ouro?”.

É sem dificuldade que percebemos o quanto Clarice descobriu na crônica um modo cabal de fugir da “rigidez faiscante e implacável” exigida da literatura. Mas o escape não era um programa a ser executado de maneira irrefletida, pois se a crônica parece, por natureza, franquear a fuga da douradura literária, não deixa de oferecer seus modelos, artífices e traços de gênero, ainda que menor. Dissonante, a nova cronista sondava com desembaraço suas suspeitas e indecisões. Lançava luz, por exemplo, sobre obstáculos que soavam intransponíveis: “Quero falar sem falar, se é possível”.

Acompanhando cronologicamente as muitas incertezas, distinguimos a flutuação de uma subjetividade que se exprime pela aceitação e pelo acolhimento, mas também pela dúvida constante, ao ponto da exasperação: “O Jornal do Brasil está me tornando popular. Ganho rosas. Um dia paro. Para me tornar tornada”. E, mais à frente: “Sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica nem de coluna nem de artigo. Mas sei que hoje é um grito. Um grito! De cansaço. Estou cansada!”.

A resposta entusiasmada dos leitores emprestava-lhe alguma segurança, à qual se unia um vivo contentamento, a tal ponto que, mantendo-se estranha ao métier, na medida em que escrevia algo que não podia nomear senão como “uma espécie de crônica”, designa-se como colunista e cronista, e mesmo não compreendendo o mistério de ser um deles, sente-se como um deles: “Sou uma colunista feliz. Escrevi nove livros que fizeram muitas pessoas me amar de longe. Mas ser cronista tem um mistério que não entendo: é que os cronistas, pelo menos os do Rio, são muito amados. E escrever a espécie de crônica aos sábados tem me trazido mais amor ainda. Sinto-me tão perto de quem me lê”.

Porém, a recepção favorável, amorosa, dos leitores não eliminava outras desconfianças. Mais que isso, o amor do público de certo modo fomentava incertezas, gerando uma espiral de indagações sobre o ato de escrever e sobre os liames indecifráveis que unem obra, autor e leitor, indagações expressas com espanto num momento e com tranquilidade no instante seguinte, que duraram como nervo, implícito ou explícito, naqueles textos. Quanto a ser cronista, certeza e indecisão se abeiravam: “Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto”. E mais: “Na verdade eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender”. Manifestam-se aqui o desejo da principiante que anseia por se adequar ao gênero, mas também o apetite da aprendiz pela descoberta de soluções próprias, sendo uma delas a inusitada e constante exposição de seu isolamento voluntário e de seu confronto com o ofício.

A reunião das crônicas recompõe como uma fala contínua o diálogo semanal com os leitores, para os quais a “colunista” desvelava francamente ansiedades, desconcertos, mas também as alegrias de se manter em proximidade amorosa. Não raro as angústias pareciam vencidas e a escrita resolveu-se fora de expectativas literárias: “Como vocês veem isto não é coluna, é conversa apenas”. Se o problema do gênero — o cumprimento de certos padrões — seria vencido por uma exceção lograda dentro do próprio gênero, outra contrariedade persistiu: a exposição da intimidade. Dessa vez, Rubem Braga foi realmente convocado a socorrer a autora, que declara: “Nota: um dia telefonei a Rubem Braga, o criador da crônica, e disse-lhe desesperada: ‘Rubem, não sou cronista, e o que escrevo está se tornando excessivamente pessoal’. Ele disse: ‘É impossível, na crônica, deixar de ser pessoal’. Mas eu não quero contar minha vida para ninguém: minha vida é rica em experiência e emoções vivas, mas não pretendo jamais publicar uma autobiografia”.

O juízo pronunciado pelo mestre não aplacou o desassossego, que seria referido muitas vezes: “Noto uma coisa extremamente desagradável. Estas coisas que ando escrevendo aqui não são, creio, propriamente crônicas, mas agora entendo os nossos melhores cronistas. Porque eles assinam, não conseguem escapar de se revelar. Até certo ponto nós os conhecemos intimamente. E quanto a mim, isto me desagrada. Na literatura de livros permaneço anônima e discreta”.

A diferença pungente entre a escrita para o livro e a escrita para a imprensa consistia, portanto, na propensão a uma espécie de nudez que sobrevinha irrefreável nos textos que demandavam periodicidade. Merece a pena mais uma citação: “Nesta coluna estou de algum modo me dando a conhecer. Perco minha intimidade secreta? Mas que fazer? É que escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa parte minha. Acho que se escrever sobre o problema da superprodução do café no Brasil terminarei sendo pessoal. Daqui em breve serei popular? Isso me assusta. Vou ver o que posso fazer, se é que posso. O que me consola é a frase de Fernando Pessoa, que li citada: ‘Falar é o modo mais simples de nos tornarmos desconhecidos’”.

A hipótese bem-humorada — o humour é traço decisivo das crônicas claricianas — de uma redação objetiva (a abordagem do “problema da superprodução do café no Brasil”) faz ver um irrealizável grau zero da escrita, ou seja, a impossibilidade de a autora manter-se resguardada na impessoalidade, o que, enfim, coincide com a lição de Rubem Braga. Desse modo, qual o motivo do permanente mal-estar com a constatação de que na “coluna” a pessoa da escritora se dava a conhecer? E qual o alcance da afirmação de que não queria contar sua vida para ninguém e de que não pretendia “jamais publicar uma autobiografia”?

Ao se dizer “anônima e discreta” nos livros, Clarice transferia para a crônica toda a carga de intimidade e biografismo, como se o fizesse impelida por uma força incontrolável. E, curiosamente, a força parece vir de fora dela. Não de uma instância superior, mística ou divina, mas de algo bastante prosaico: sua máquina de escrever. Assim, tanto o descumprimento dos princípios literários quanto a manifestação da intimidade emergem pela força de um maquinismo cuja performance no tempo é capaz de definir os rumos da criação — a velocidade determinaria a escrita, e a cronista, mais de uma vez, afiança que escreve “ao correr da máquina”.

Um dos mais importantes críticos da obra de Clarice Lispector, o português Carlos Mendes de Sousa, observa em Figuras da escrita (Instituto Moreira Salles, 2012) que os romances claricianos se originam de um ritmo arrastado, já que operados pela máquina lenta da reescrita ou do esforço composicional, enquanto as crônicas nascem de uma máquina veloz, propícia ao fluxo e à associação de ideias. Nesse último caso, vigora o trânsito livre e veloz de sensações, que não raro incorporam bruscamente a consciência metalinguística: “Ah, isto não é crônica nem coluna, bem sei. Por uma vez acho que não importa: os dias correm, a máquina corre. Mas se eu fosse cronista, ah não me faltariam assuntos!”.

A paráfrase é irresistível: existe uma relação direta entre texto e tempo; entre o correr dos dias e o correr da máquina; entre escrever movida pelo tempo da máquina, e dos dias, e não ser cronista; entre não ser cronista e não ter assuntos. Tudo se passa como se a máquina determinasse o trânsito da escrita, e esta, então, escapasse do controle do autor, que, em certos momentos, como que assiste de fora ao que se passa, surpreendendo-se e registrando seu estranhamento. “O charlatão é um contrabandista de si mesmo. Que é mesmo que estou dizendo?”

O mecanismo deixa-se flagrar aqui no momento em que o fluxo veloz — sem ser interrompido — incorpora a autoconsciência. Algo semelhante ocorre no seguinte fragmento: “Meu Deus, como o amor impede a morte! Não sei o que estou querendo dizer com isso: confio na minha incompreensão, que tem me dado vida instintiva, enquanto que a chamada compreensão é tão limitada”. Por vezes, a consciência da velocidade parece interromper o fluxo: “Estou escrevendo com muita facilidade, e com muita fluência. É preciso desconfiar disso”. Esse registro da desconfiança e da aparente interrupção da marcha talvez não seja exatamente um freio, mas um momento de desaceleração.

Mesmo se queixando da perda de sua “intimidade secreta”, Clarice aceitava que a escrita “ao correr da máquina” a expusesse, e chegou mesmo a desejar isso, muito embora recusasse o que julgava autobiográfico. É preciso considerar a gravidade e, ao mesmo tempo, a ironia da seguinte afirmativa: “Com perdão da palavra, sou um mistério para mim”. Se há uma forte dimensão autobiográfica nas crônicas de Clarice, é necessário atentar para outra ordem de valores colocada em cena com insistência: ela não sabia integralmente sobre o que escrevia, já que procurava o desconhecido naquilo que era mais banal, como se estranhasse tudo e todos e sobretudo a si mesma; também não sabia como escrevia, entregando-se ao “correr da máquina”; por fim, compreendia menos ainda o que escrevia — crônica? uma “espécie de crônica”? artigo? conversa? O que Clarice estaria biografando, afinal? A única resposta, que parecerá oblíqua por ser demasiado direta, seria: a ignorância. Ou ainda: o mistério.

Não há projeto autobiográfico algum, tampouco um centro emissor estável, e isso se faz mais claro quando as crônicas transcrevem falas ou textos alheios, muitas vezes cartas de seus leitores. Mais importante, porém, é a impressão que irrompe do conjunto, a de que essas centenas de páginas são uma recolha de fragmentos instáveis, clarões súbitos, vestígios. Quando empreguei aqui a expressão “fala contínua”, referia-me à permanência do diálogo de Clarice Lispector com seus leitores, o que não significa uma voz linear e/ou inteiriça. Ao contrário, o efeito geral é, digamos, o de acumulação e desordem, daí resultando, em vez da presença forte e duradoura de um sujeito, o seu desbaratamento.

As crônicas de Clarice semelham bem mais um ato de esvaziamento do sujeito, no qual se surpreendem, sem dúvida, estilhaços biográficos. Talvez pudéssemos extrair delas esta suma pedagógica/ontológica: falando de si, excessivamente, rapidamente, maquinalmente, deixa-se de ser. E se usei acima a palavra “ato”, julgo mais preciso, na sua imprecisão, o termo ritual. Acercando-se do mistério e do silêncio, da impessoalidade da máquina e dos animais, da sensação de morte e de Deus, a própria autora se surpreende com a precipitação de sua intimidade, como se voltasse a si — voltando a ser — e, em meio ao fluxo, desejasse recuar: “Como em tudo, no escrever também tenho uma espécie de receio de ir longe demais. Que será isso? Por quê? Retenho-me, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus sabe onde. Eu me guardo”.

Nada disso, porém, respondia a uma convocação intelectual. A demanda vinha da intuição, de um arrebatamento anterior aos mecanismos de um conhecimento racional estrito. Assim, Clarice fala de um ímpeto de escrever que pode se dar como “impulso puro — mesmo sem tema”. E acrescenta: “Mas quem? Quem me obriga a escrever? O mistério é esse: ninguém, e no entanto a força me impelindo”. Mais adiante, ela chegaria a formular de modo muito claro sua visão do processo criativo: “Para falar a verdade, não se pode pensar num conteúdo sem sua forma. Só a intuição toca na verdade sem precisar nem de conteúdo nem de forma. A intuição é a funda reflexão inconsciente que prescinde de forma enquanto ela própria, antes de subir à tona, se trabalha”.

Lembrando que Clarice incorporou algumas crônicas a seu romance Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, fantasio que Todas as crônicas poderia se chamar Uma desaprendizagem: “Não sei mais escrever, porém, o fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante para mim que não saber escrever talvez seja exatamente o que me salvará da literatura”. Escrevendo, a cronista aprendia a “não saber escrever”, enquanto a literatura se tornava, por conseguinte, uma estranha dádiva — “Escrever é uma maldição” —, pois só por meio dela, aceitando sua desimportância, haveria alguma chance de se alcançar aquilo que realmente importa, o desconhecido objeto que a escrita promete: “O que é que se tornou importante para mim? No entanto, o que quer que seja, é através da literatura que poderá talvez se manifestar”.

Essas especulações sobre a escrita e seus mistérios podem soar bastante divertidas, graças a declarações cuja franqueza desdenha qualquer sombra de soberba: “Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve?”.

Está em ação uma rara faculdade de conhecimento por meio de instrumentos que se inauguram a cada exercício, de modo que a revelação do que se vai dizer e o ato de dizer se confundem, sem chance para que se pavimente alguma ciência minimamente estável, repetível, ou ainda, sem que se configure uma habilidade: “Pessoas que às vezes querem me elogiar chamam-me de inteligente. E ficam surpreendidas quando digo que ser inteligente não é meu ponto forte e que sou tão inteligente quanto qualquer pessoa. Pensam, então, inclusive que estou sendo modesta”. É outra vez a intuição que vem a primeiro plano, constituindo um modo inteligente de operar no escuro: “Mas muitas vezes a minha chamada inteligência é tão pouca como se eu tivesse a mente cega. As pessoas que falam de minha inteligência estão na verdade confundindo inteligência com o que chamarei agora de sensibilidade inteligente. Esta, sim, várias vezes tive ou tenho. […] O que, suponho, eu uso quando escrevo, e nas minhas relações com amigos, é esse tipo de sensibilidade. Uso-a mesmo em ligeiros contatos com pessoas, cuja atmosfera tantas vezes capto imediatamente”.

Tal vontade de atestar a viabilidade de uma escrita fora dos contornos de uma inteligência formal concernente à literatura dá ocasião a esclarecimentos aos quais nunca faltam o humour e a ironia. Após proclamar que não é uma “literata”, porque não tornou a escrita de livros — escritos “espontaneamente” — nem uma profissão nem uma carreira, Clarice se pergunta se é uma “amadora”. E sem responder, prossegue: “Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é quando me chamam de intelectual e eu digo que não sou. De novo, não se trata de modéstia e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço: uso é a intuição, o instinto. Ser intelectual é também ter cultura, e eu sou tão má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho mesmo cultura. […] Hoje em dia, apesar de muitas vezes ter preguiça de escrever, chego de vez em quando a ter mais preguiça de ler do que de escrever”.

O humour inteiramente desembaraçado não raro se faz sobre os equívocos em torno da inteligência ou de dotes intelectuais, como no episódio em que uma amiga lhe conta que alguns a consideram, ela Clarice, “altamente intelectualizada” e julgam que tem “grande cultura”. A amiga diz que a autora de A maçã no escuro deveria, “só para não se envergonhar”, dar um jeito em sua estante, que lhe parecia muito desfalcada. A deliciosa conclusão da cena vem nos seguintes termos: “Mas realmente je m’en fiche. Brinco toda secreta de deixar que pensem o que quiserem. Como não tenho remorsos de ser realmente uma ‘desfalcada’ — em outras coisas me dói — estou pura para sentir o gosto do logro. […] No começo tentei dizer a verdade: mas tomavam como modéstia, mentira ou ‘esquisitice’”.

Vem a propósito lembrar que a grande maioria desses textos foi escrita da segunda metade dos anos 1960 até meados da década seguinte, período marcado pela contracultura e suas ramificações. Clarice, ao defender com serenidade mas vigor um lugar marginal perante a instituição literária, a seus regulamentos e aparatos, parece harmonizar-se com aquele espírito contestatório, como se sua vocação mais profunda houvesse encontrado uma coincidência com os jovens de seu tempo. É bastante eloquente, e emocionante, que em 17 de fevereiro de 1968 sua não-crônica seja uma carta ao ministro da Educação, na qual se refere à injusta distribuição de vagas nas universidades, cuja conclusão vem com a seguinte frase: “Que estas páginas simbolizem uma passeata de protesto de rapazes e moças”. Pouco adiante, em 29 de junho do mesmo tumultuado ano de 1968, a cronista, falando diretamente com um de seus leitores, intrépida, assevera: “Os estudantes estão gritando em todas as partes do mundo, Élcio. E eu grito com eles”.

Percebo a esta altura que não disse quais são os temas recorrentes dessas crônicas. Mas, num rol brevíssimo, e pouco responsável, por ser apenas uma lista, registro: motoristas de táxi, empregadas domésticas, animais, Deus, justiça, a necessidade urgente de preservarmos as terras indígenas e de fazer a reforma agrária no país, o medo, sua mão queimada, a indiferença, Chico Buarque, o mar, leitores, a solidão, o silêncio, a fome, o amor, seus filhos. Eu também deveria ter falado das entrevistas, várias, inusitadas, com gente como Pablo Neruda, Nelson Rodrigues, Millôr Fernandes, Tom Jobim e Zagallo.

É quase como um ps, então, que cito mais uma passagem (era uma festa, na qual se encontravam Clarice e alguns amigos, entre eles o autor de Grande sertão: veredas): “Guimarães Rosa então me disse uma coisa que jamais esquecerei, tão feliz me senti na hora: disse que me lia, ‘não para a literatura, mas para a vida’. Citou de cor frases minhas e eu não reconheci nenhuma”.

* Este texto foi publicado originalmente no dia 1º de abril de 2019 na revista Quatro cinco um.

Alguns textos publicados em A descoberta do mundo não estão em Todas as crônicas porque integram o volume Todos os contos.